パターン・エフェクト・コマンド

エフェクトのコマンド表

x や y の代わりに必要な数値を入力してください。赤いコマンドはサンプル専用コマンドです。VSTやMIDIには効果がありません。

持続系コマンドの場合、「最初の数値の後に "00" を並べると最初の数値を継続する」というルールがあります。

また、Renoiseのエフェクト・コラムに数値を入力すると、画面の左下にコマンド情報( )が表示されますので、必ずしもコマンドを全部覚える必要はありません。

)が表示されますので、必ずしもコマンドを全部覚える必要はありません。

もし印刷したい場合は ■ こちらのコマンド表 ■ を使ってください。

00 |

xy |

アルペジオ |

かなり早い3連のアルベジオ。x は 1 tick 遅れて鳴る音のピッチを設定。

y は 2 tick 遅れて鳴る音のピッチを設定。0〜F 半音階ずつあがります。

アルペジオと言うよりは「ゲームボーイ的な音」と言った方がいいかもしれません。

注)TPL値が9以上の場合、2tick毎に音が変化するようになるんですが、最初の1音だけ1tickなので、少しずれた感じになります。

BPMやLPB値を最小にして聴くとよくわかります。

|

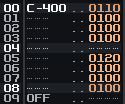

01 |

xx |

ピッチ・スライド・アップ |

スピード(00〜FF)。値が 01 の時、1ラインにつき半音の 1/16 ピッチがスライドします。

ですから "0110" は1ラインで半音スライド、"0120" は1全音スライド・アップします。

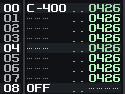

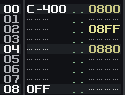

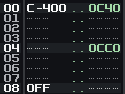

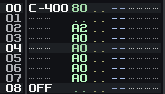

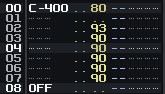

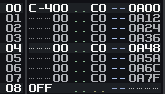

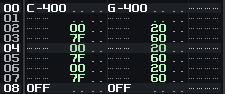

右図のように、最初の数値の後に 00 を並べると効果が継続します。 |

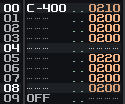

02 |

xx |

ピッチ・スライド・ダウン |

スピード(00〜FF)。値が 01 の時、1ラインにつき半音の 1/16 ピッチがスライドします。

ですから "0210" は1ラインで半音スライド、"0220" は1全音スライド・ダウンします。

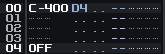

右図のように、最初の数値の後に 00 を並べると効果が継続します。 |

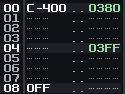

03 |

xx |

セット・ボリューム |

ボリューム(00〜FF)。

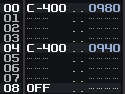

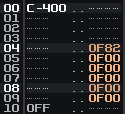

右図の場合、最初は半分の音量で、ライン04から最大音量になります。 |

04 |

xy |

ボリューム・スライサー |

x はスライス後のボリューム値 0(無音)〜 F(最大音量)。y はスライスを始める tick 位置(0〜F:TPL値によります)。

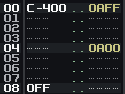

右図の場合、TPLが 12 とすると、各ラインの真ん中(6tick)で音量が最大値の2/16に下がります。 |

05 |

xx |

グライド・トゥ・ノート |

設定された音程まで変化するのにかかるスピード(00〜FF)。それ以前に違う音程が鳴ってないと効果無し。

値が 01 の時、1ラインにつき半音の 1/16 ピッチがスライドします。

ですから "0510" は1ラインで半音スライド、"0520" は1全音スライドします。

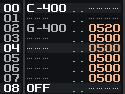

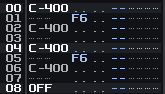

右図では、最初C-4が鳴っていて、ライン02から"1ラインにつき1全音"の割合でピッチがスライドします。

ピッチがG-4に到達すると、スライドは止まります。 |

06 |

xx |

ボリューム・スライド・アップ |

スピード(00〜FF)。値が 01 の時、1ラインにつき最大音量の 1/256 上昇します。

0601 を 256 ライン並べると無音から最大音量にスライド・アップします。

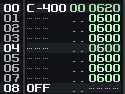

右図では、最初無音で、段々音量がスライド・アップします。 |

07 |

xx |

ボリューム・スライド・ダウン |

スピード(00〜FF)。値が 01 の時、1ラインにつき最大音量の 1/256 下降します。

0701 を 256 ライン並べると最大音量から無音にスライド・ダウンします。

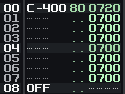

右図では、最初最大音量で、段々音量がスライド・ダウンします。 |

08 |

xx |

セット・パンニング |

パンの位置(00〜FF)。00=最も左、80=中央、FF=最も右。PREパネルの "Panning" スライダーを動かします。

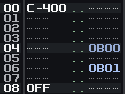

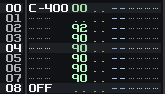

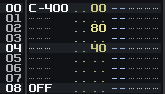

右図の場合、最初左いっぱい、ライン02で右いっぱい、ライン04でセンターに戻ります。 |

09 |

xx |

サンプル・オフセット

(サンプルの途中から再生) |

オフセット位置(00〜FF)。00=サンプルの先頭, FF=サンプルの最後尾。

サンプル・エディター画面の波形上をマウスでクリックすると右下にオフセット位置が表示されます。

右図の場合、ライン00ではサンプルの真ん中から再生され、ライン04ではサンプルの1/4から再生されます。 |

0A |

xx |

サラウンド・ワイド |

広がり(00〜FF)。PREパネルの "Width" スライダーを動かします。

右図の場合、最初広がり感は最大で、ライン04から広がり感は無くなります。 |

0B |

xx |

サンプル逆再生 |

00 = 逆向き; 01 = 逆向き解除(逆再生中に正方向に戻したい時に使います)。パンニング・コラムの B0 と B1 も同様

右図の場合、最初は順再生、ライン04から逆再生、ライン06から逆再生解除です。 |

0C |

xx |

セット・トラック・ボリューム |

ボリューム(00〜FF)。PREパネルの "Volume" スライダーを動かします。

つまり、C0 でちょうど ±0dB、FF はボリューム・スライダーの右端の値 +3dB になります。

右図の場合、最初は小さめの音で、ライン04から ±0dB に戻ります。 |

0D |

xx |

ディレイ・ノート |

トラックの発音タイミングを xx ticks(00〜0F:TPL値によります)遅らせます。ボリューム&パンニング・コラムの Dx も同様 |

0E |

xy |

リトリガー・ノート

(xy Ticks 毎に) |

y = ticks(0〜F:TPL値によります)。パンニング・コラムの Ex も同様。

エフェクト・コラムに入力する場合、x はリトリガーされたサンプルのボリュームです。リトリガーされたサンプルの音量の変化値は :

- 0 変化なし

- 1 -1

- 2 -2

- 3 -4

- 4 -8

- 5 -16

- 6 *2/3

- 7 *1/2

- 8 変化なし

- 9 +1

- A +2

- B +4

- C +8

- D +16

- E *3/2

- F *2

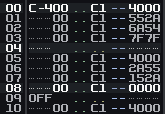

右図の場合、TPL値が 12 として、ライン00では音量最大で4回トリガーされ、ライン01では4回のトリガーの内、1回目は最大音量・2回目は半分・3回目は1/4・4回目は1/8の音量でリトリガーされます。

|

0F |

xy |

ビブラート |

x = スピード(0〜F)、y = 揺れ幅(0〜F)。

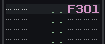

右図のように、最初の数値の後に 00 を並べると効果が継続します。 |

F0 |

xx |

セット BPM |

BPM値(20〜FF)。どのトラックに入力しても曲全体に影響します。

BPM, LPB, TPL の解説ページを参照してください。 |

F1 |

xx |

セット LPB |

LPB値(01〜FF)。どのトラックに入力しても曲全体に影響します。

BPM, LPB, TPL の解説ページを参照してください。 |

F2 |

xx |

セット TPL |

TPL値(01〜10)。どのトラックに入力しても曲全体に影響します。

BPM, LPB, TPL の解説ページを参照してください。 |

F3 |

xx |

セット・トラック・ルーティング |

各トラックのアウトプット・デバイスを指定(00〜オーディオ・デバイスのアウトプットの数)。

00 はマスター・トラックで、01 以降はお使いのオーディオ・デバイスによって選べる数が違います。 |

F4 |

xx |

グルーブ・セッティングのオン/オフ |

グルーブ・セッティングのオン/オフをコマンドでコントロールします。F400 でオフ、F401 でオン。 |

FB |

00 |

パターン・ブレイク |

パターンの途中終了 |

FC |

xx |

セット・マスター・ボリューム |

ボリューム(00〜FF)。マスター・トラックのPREパネルの "Volume" スライダーを動かします。

つまり、C0 でちょうど ±0dB、FF はボリューム・スライダーの右端の値 +3dB になります。 |

FD |

xx |

ディレイ・パターン |

パターンの発音タイミングを xx ticks(00〜0F:TPL値によります)遅らせます。 |

FF |

00 |

全ノート&エフェクトのオフ |

全てのノートやエフェクト・コマンドを止めたい時に使います。 |

エフェクト・コラムでのコマンド操作

一度トラックにエフェクターを追加すると、エフェクト・リスト内の特定の順番が割り当てられます。 エフェクト・ナンバーはその順番によります。

10〜EF |

XX |

エフェクト・リスト内のエフェクト |

例えば :

10 |

04 |

エフェクター 1、パラメーター 1 の値が 04 |

11 |

03 |

エフェクター 1、パラメーター 2 の値が 03 |

20 |

07 |

エフェクター 2、パラメーター 1 の値が 07 |

エフェクト・リスト内のエフェクターをバイパスさせる方法 (on/off の切り替え):

xF |

00 |

エフェクト x を off (バイパス=on) にする |

x = リストの 1〜E のエフェクト番号 |

xF |

01 |

エフェクト x を on にする |

x = リストの 1〜E のエフェクト番号 |

(注・実際、エフェクトのon/off切り替えはよく使いますが、それ以外はオートメーションで代用した方がわかりやすいかもしれません。)

ボリューム・コラム専用コマンド

ボリューム・コラムを使うと1音1音(コラム毎)に音量を設定可能になります。(エフェクト・コラムはトラック毎です)

00〜80 |

セット・ボリューム |

普通はノート・データの隣に入力して音量を指定します。ノート・データの隣に何も入力しない場合は最大音量 80 で再生されます。

右図の様にゲート的に使う事も出来ます。 |

9x |

ボリューム・スライド・アップ |

x = スライドのスピード(0-F)。値が 1 の時、1ラインにつき最大音量の 1/16 上昇します。

例えばボリューム・コラムに "91" を 16 ライン並べると最小音量から最大音量にスライド・アップします。

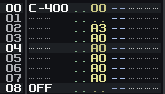

右図の場合、最初は最小音量で、ライン02から音量がスライド・アップしていきます。 |

Ax |

ボリューム・スライド・ダウン |

x = スライドのスピード(0-F)。値が 1 の時、1ラインにつき最大音量の 1/16 下降します。

例えばボリューム・コラムに "A1" を 16 ライン並べると最大音量から最小音量にスライド・ダウンします。

右図の場合、最初は最大音量で、ライン02から音量がスライド・ダウンしていきます。 |

Dx |

ディレイ・ノート |

発音タイミングを x ticks(0-F:TPL値によります)遅らせます。 |

Fx |

x ticks 後に音をカットする |

x ticks(0-F:TPL値によります)後に音をカットします。

右図の場合、TPLが 12 だとするとライン01とライン05の真ん中(6tick)で音が切れます。 |

パンニング・コラム専用コマンド

パンニング・コラムも1音1音(コラム毎)にパンを設定可能です。

00〜80 |

パン位置のセッティング |

パン位置 00=左, 40=中央, 80=右

右図の場合、最初左いっぱい、ライン02から右いっぱい、ライン04からセンターに戻ります。 |

9x |

パンを左へスライドさせる |

x = スライドのスピード(0-F)。値が 1 の時、1ラインにつきパン全体の 1/16 左にスライドします。

例えばパンニング・コラムに "91" を 16 ライン並べると右から左にパンが振り切れます。

右図では、最初パンを右いっぱいに設定して、そこから左へスライドさせています。 |

Ax |

パンを右へスライドさせる |

x = スライドのスピード(0-F)。値が 1 の時、1ラインにつきパン全体の 1/16 右にスライドします。

例えばパンニング・コラムに "91" を 16 ライン並べると左から右にパンが振り切れます。

右図では、最初パンを左いっぱいに設定して、そこから右へスライドさせています。 |

Bx |

サンプル逆再生 |

x = 0-逆再生; 1 = どの位置でも逆再生解除。

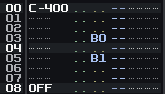

右図では、最初は順再生、ライン03から逆再生、ライン05で逆再生解除です。 |

Dx |

ディレイ・ノート |

発音タイミングを x ticks(0-F:TPL値によります)遅らせます。ボリューム・コラムのものと同じです。 |

Ex |

リトリガー・ノート |

x ticks(0-F:TPL値によります)毎にリトリガーします。

右図での場合、TPLが 12 とすると、E4なので1ラインに3回トリガーされます。ダダダ・ダダダ・ダーンって感じです。 |

Fx |

x ticks 後に音をカットする |

x ticks(0-F:TPL値によります)後に音をカットします。ボリューム・コラムのものと同じです。 |

MIDI / VSTi コマンド(パンニング・コラムを使用)

MIDI信号を送るコマンドはパンニング・コラムを使います。このMIDI関連のコマンドは少し特殊なルールがあります。

必ずインストゥルメント番号と "Cx" を数値と同じライン上に入力してください。

そうしないとRenoiseが信号の送信先を判別出来ません。

もし、外部MIDIコントローラーをお持ちなら、それを使ってリアルタイム入力した方がわかりやすいかもしれません。

C0 |

MIDIコントロール・チェンジ |

エフェクト・コラムの数値XXYY(XX = CC番号、YY = 値[00〜7F])。

右図の場合、CC番号 10[0A] を、0〜127[7F] まで動かしています。 |

C1 |

ピッチベンド |

エフェクト・コラムの数値XXYY(XX=全体的なピッチ変化値、YY=ファイン・チューン値)。

4000がニュートラル値、4000〜7F7Fがピッチアップ、4000〜0000はピッチダウン。

ピッチベンドの場合、必ず音が消えた後に右図のようにニュートラル値4000を入力しておいてください。

そうしないとベンドが掛かったままになってしまいます。 |

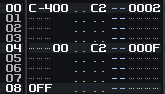

C2 |

プログラム・チェンジ |

エフェクト・コラムの数値XXXX(右側の2桁[00〜7F]だけを使います)。シンセ等のプリセット音色を変更出来ます。

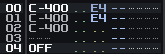

右図では、最初は3番目[02]の音色で鳴っていて、ライン04から16番目[0F]の音色に変わります。 |

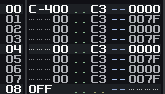

C3 |

チャンネル・アフタータッチ |

エフェクト・コラムの数値XXXX(右側の2桁[00〜7F]だけを使います)。

チャンネル・プレッシャー、またはモノフォニック・アフタータッチとも言うようです。

ちなみにポリフォニック・アフタータッチの場合、単に発音後のボリューム・コラムに数値を入力するだけです。

こちらの方が感覚的でいいのですが、残念ながらポリフォニック・アフタータッチに対応している機器は非常に少ないそうです。 |

関連ページ

トップへ戻る