■ミキシング部■ - [1] ミキサー

ミキサー

音源部で音色を創り出し、シーケンス部で音を並べた後は、ミキサー画面(![]() )で各トラックのパンや音量を調節して全体のバランス調整をします。ミキシングを専門に扱うエンジニアもいるくらいですから、非常に奥深い世界です。

)で各トラックのパンや音量を調節して全体のバランス調整をします。ミキシングを専門に扱うエンジニアもいるくらいですから、非常に奥深い世界です。

PRE & POST

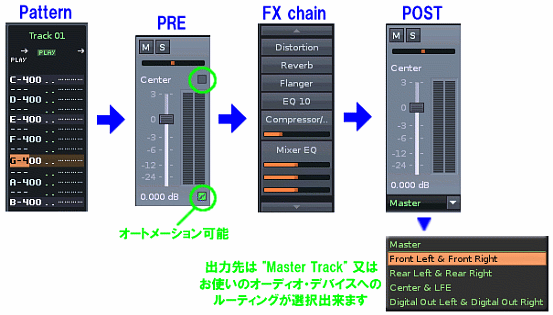

まず説明しなければならない事があります。ミキサー画面をパッと見ただけでは気付きませんが、実はRenoiseのミキサーは非常に珍しい形をしています。いわゆる"大きなフェーダー"が2つあります。"PRE"と"POST"と呼んでいます。

一般的なミキサー用語に『Preフェーダー・Postフェーダー』という表現がありますが、あれは「フェーダーの前にFXを繋ぐ」又は「フェーダーの後ろにFXを繋ぐ」という意味です。その場合は、あくまでフェーダーは1つです。

|

下の図が、オーディオ信号が流れていく大まかな順番を示しています。

また、PRE & POSTフェーダーはミキサーの右端にあるボタンで画面の切り替えを行います。

|

|

では、それぞれのフェーダーの役割について説明しましょう。

PRE Fader

PREは、エフェクト・ラック内の『プレ固定パネル』と同じ物で、それらが並んで表示されている状態です。VolumeとPanにはオートメーション設定が可能です。

曲の中での細かな表情付けをオートメーションで設定する事が出来ます。曲製作の序盤・中盤は主にPREを使う事になるでしょう。

POST Fader

POSTは、エフェクト・ラック内の『ポスト固定パネル』と同じ物で、それらが並んで表示されている状態です。これらにはオートメーションを(意図的に)設定出来なくしてあります。POSTはトラック毎の最終的な音量・Panバランス調整の為に付いています。

例えば曲がほぼ完成状態になった時、「もうちょっとギター・トラックの音量をあげたいなぁ」と思ったとします。ですが、そのトラックのVolumeは既に随所でオートメーション処理されていたとしたらどうでしょう? もう一度、全部のオートメーションを描き直すのは大変なので、やるとすればエフェクト群の最後にGainerを差し込むでしょう。

そのGainerと同じ様な効果を発揮するのがPOSTです。しかも全Trackのレベル・メーターを見渡しながら手軽にバランス調整が出来るのです。いわゆるマスタリング用途で、曲製作の終盤に使う事になるでしょう。

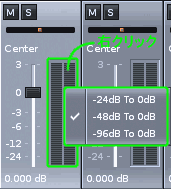

レベル・メーターのスケール変更

フェーダー部分のレベル・メーター表示は、メーター上を右クリックする事で3段階に変更可能です。初期設定では"-48db to 0db"になっています。それ以外のスケールに変更した場合でも、横の目盛は見た目上変化しないので注意してください。

MIDI Mappingについて

MIDI Mappingに関してはPREとPOSTの両方とも、VolumeとPanスライダーに設定可能です。MIDIコントローラーを駆使してミキサー画面を操ってください。

タイトル・メニュー(![]() )のView項目の中の"MIDI Mapping..."をクリックすると、MIDIマッパーが開きます。そして、マッピングしたいスライダー上をクリックして、MIDIコントローラーのツマミ又はフェーダーを動かせば設定完了です。

)のView項目の中の"MIDI Mapping..."をクリックすると、MIDIマッパーが開きます。そして、マッピングしたいスライダー上をクリックして、MIDIコントローラーのツマミ又はフェーダーを動かせば設定完了です。

エフェクト・スライダーを外部MIDIコントローラーで操作するの欄も参照してください。マッピングを解除したい場合は、解除したいTrackを選んで[ 左shift-左ctrl-del ]です。

Send DeviceとPOST Meterの色

Send Deviceを"Mute Source"設定で使った場合に限り、そのTrackのオーディオ信号はPOSTには流れません(下図の緑の太線を見てください)。その事を示す為に、POST Meterの表示色が他のTrackとは変化します。

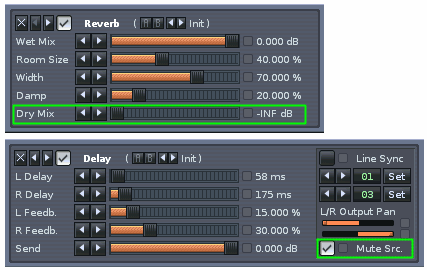

ReverbやDelayの設定例

上でSend Deviceの話題が出たのでついでに。ReverbやDelay等は、他のTrackと共用して使いたい時があるでしょう。そんな場合の基本的な設定例を紹介します。

まず、Send TrackにReverbやDelayを出します。そして、エフェクトの設定を常に100%WETの状態にします(DRY音をゼロにする。下図参照)。これでこのSend Trackでは、元の音がミュートされ、エフェクト音だけが鳴る状態になります。

次に、エフェクトを掛けたいTrackにSend Deviceを出し、"Keep Source"設定にします。送り先が先ほどのSend Trackに設定されているか確認してください。

- そして、各Send DeviceのSend(Amount)スライダーを調節しながら、各Trackのエフェクトの掛かり具合を調節します。

Keep Source設定にする事で、元の音は元のTrackからそのまま出力され、その音に掛かるエフェクト音はSend Trackから出力される事になります。エフェクトの掛かり具合をSend(Amount)スライダーで調整するのがミソです。

でも別に「こうしなきゃいけない」ってモノでもないですよ。いろいろ応用して使ってください。

ミキサー画面でのエフェクト表示について

下のアニメーションを見てもらえば大体わかると思います。ミキサー画面では各Trackのエフェクトが小さなBOXになって並んでいます。

小さなエフェクトBOX内には、自由にミニ・スライダーを追加表示出来ます。BOX上を右クリック→Viewで全パラメーター名が表示されるので、追加したいパラメーターにチェックをいれます。

ミニ・スライダーの上にカーソルを持っていくと、パラメーター名が表示されます。

個々のエフェクトBOXをコピー&ペーストしたい場合は、Windowsの一般的なショートカット(ctrl-c, ctrl-x, ctrl-v)が使えます。

Track内のエフェクトchain全部をコピーしたい場合は[ 左shift-alt-c ]、ペーストは[ 左shift-alt-v ]です。ですが、ペースト先のTrackに既に幾つかのエフェクトがある場合、それらのエフェクトはクリアされた後にペーストされるので注意してください。

(Special thanks to Vvoois of the Renoise Team)