■音源部■ - [1] サンプラー・その1

音を仕入れる

まず、とりあえず誰でも最初は音を出してみたいと思うでしょうけど、Trackerというのは基本的にシンセ等が内蔵されているわけではありません。 元々Trackerは『サンプラーとシーケンサーが融合したような音楽ソフト』です。ですからサンプル(単音や短いフレーズのオーディオ・ファイル)を扱う事で、Trackerの個性を最大限に発揮出来ます。

Renoiseもその血統を受け継いでおり、さらにソフトシンセ(VSTi)やMIDI機器に対応出来るようになった新世代のTrackerです。もちろんいきなりVSTiシンセを鳴らす事も可能ですが、せっかくTrackerと出会ったんだから、最初はサンプルの扱い方を知っておいた方がいいでしょう。

サンプルの集め方

"市販のサンプルCDを買う"・・・当然クオリティは高いですが、結構な値段です。

"ネット上のフリーのサンプルを集める"・・・これが一番現実的。探せば無限に見つかるでしょう。ただしクオリティは様々です。一応、権利的な事も頭に入れておく必要があります。

"自分で録音する"・・・曲に個性が出るでしょう。Renoiseはオーディオ・レコーディングも可能です。どんどんサンプリングしてみましょう。

また、Renoiseにはシンプルなインストゥルメント・ライブラリーがあります。

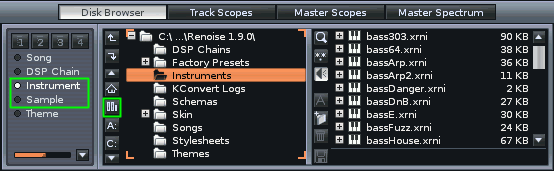

この図のように左側の"Instrument"または"Sample"を選んで、Libraryボタン(![]() )を押してみてください。

そうすると右側にずらりとRenoiseインストゥルメント(XRNI)が表示されます。それぞれダブルクリックすればロードされますので、PCキーボードを適当に叩いてみてください。音が鳴るはずです。

)を押してみてください。

そうすると右側にずらりとRenoiseインストゥルメント(XRNI)が表示されます。それぞれダブルクリックすればロードされますので、PCキーボードを適当に叩いてみてください。音が鳴るはずです。

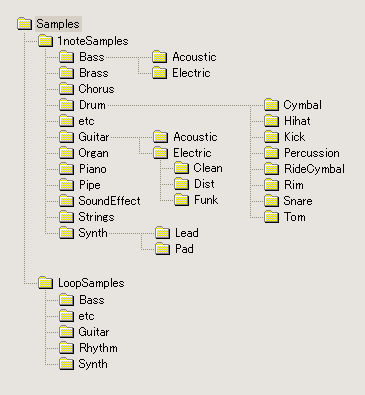

サンプルの整理の仕方

サンプルを片っ端から集めただけではどこに何があるのかわからなくなるので、最初からキッチリと整理しておいた方がいいでしょう。 あくまで一例ですが、下図のように楽器ごとに分けておくと効率的だと思います。

サンプルを読み込ませる

画面の上部にあるDisk Browser画面(![]() )、そこにはお使いのパソコンのディレクトリのTreeが表示されています。

もしScope画面になってる場合は画面を切り替えてください。既に上で少し触れましたが、ここでサンプルを読み込ませる事が出来ます。

)、そこにはお使いのパソコンのディレクトリのTreeが表示されています。

もしScope画面になってる場合は画面を切り替えてください。既に上で少し触れましたが、ここでサンプルを読み込ませる事が出来ます。

サンプルのロード

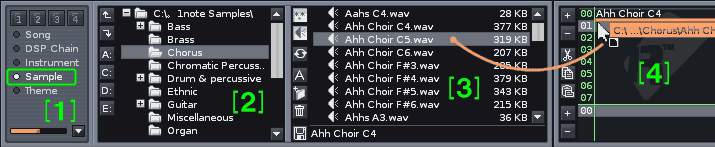

まず一番基本的なサンプルの読み込ませ方を説明します。

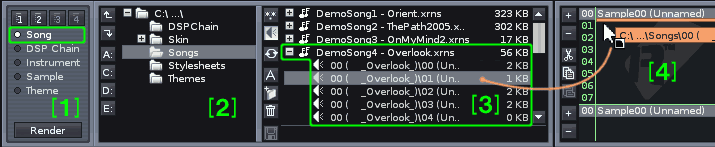

[1]の5つのセレクトボタンの中から"Sample"をクリックします。

[2]の窓がお使いのパソコンのディレクトリを表示しているので、あなたがサンプルを管理しているフォルダを表示させ、ダブルクリックします。

すると[3]の窓に、フォルダ内の読み込み可能なサンプルが表示されます。左のアイコン『

』はPrehear(試聴)機能で、オンの状態ならサンプル名をワン・クリックするだけで音が確認出来ます。[1]の下の所でPrehear時の音量調節とルーティング(現在選択しているTrack、又はMaster)が設定出来ます。

』はPrehear(試聴)機能で、オンの状態ならサンプル名をワン・クリックするだけで音が確認出来ます。[1]の下の所でPrehear時の音量調節とルーティング(現在選択しているTrack、又はMaster)が設定出来ます。

そして、読み込みたいサンプルが見つかったらダブルクリック、又は[3]から[4]へドラッグ&ドロップします。どうですか? サンプルは読み込まれましたか? 成功すれば[4]の小窓にサンプル名が表示されるはずです。これで無事、Renoiseに音が入りました。

次に応用編ですが、曲ファイル(.xrns)やインストゥルメント・ファイル(.xrni)から直接サンプルをロードする事も出来るようになりました。

[1]で"Song"を選んでいても、サンプルをロードする事が出来ます。

[2]で曲(XRNSファイル)を管理しているフォルダを選んでみます。

そうすると[3]には当然XRNSファイルが並び、XRNSファイル名をダブルクリックすると曲全体がロードされます。ですが、ここでさらにXRNSファイル内のサンプルも展開表示する事が出来るんです。そして、読み込みたいサンプルだけをロードすることが可能です。

逆に、もし[1]で"Sample"を選んでいたとしても、『![]() 』がオンの状態なら、XRNSファイルをロードする事も可能です。『

』がオンの状態なら、XRNSファイルをロードする事も可能です。『![]() 』ボタンをオンにすると、そのフォルダ内にある全てのファイルが表示されます。

』ボタンをオンにすると、そのフォルダ内にある全てのファイルが表示されます。

つまりロードに関しては、[1]の5つのセレクターにはあまり拘る必要は無いと言えるかもしれません。セーブの時は、正しく選ぶ必要がありますが…。

さらに、2つ以上のサンプルを同時にロードする事も出来ますし [Shift +クリック、Ctrl +クリック]、マルチサンプル・スロットにロードする事も可能です。

(Special thanks to Vvoois of the Renoise Team)

MP3やAACのロードについて

Renoiseはサンプル・フォーマットとしてWav, Aiff, Snd, MP3, Ogg, ACC, FLACの読み込み可能がです。ただWindowsの場合、MP3とACCを読み込むには、Quicktime 7.0(もしくはそれ以降の最新版)がインストールされている必要があります。

V1.5.2以前はMP3の読み込みの為に"mpglib.dll"というファイルが必要でしたが、それはもう必要無くなりました。

サンプルを一人前の音色に

サンプルにループを設定

まだ何の設定もしていないサンプルは、キーボードを押し続けても、何秒か過ぎれば音が消えてしまうでしょう。でも、ずっと鳴り続ける音が欲しい場合もあります。そんな時には”Loop”を設定します。

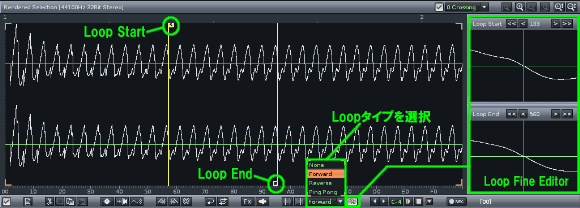

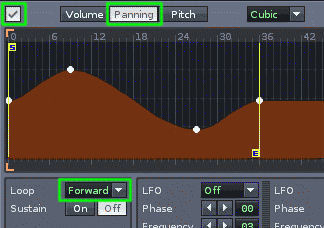

![]() をクリックしてSample Editor画面を開くと、波形の真下あたりに、Noneとなってる所があります。そこをクリックすると、いくつかLoopのタイプを選べます。ここでは"Forward"を選びます。すると波形の左右の端にLoopラインが現れたと思います。そこでどのキーでもいいので音を鳴らしてみてください。サンプルが鳴り終わっても、また最初に戻るでしょ?

をクリックしてSample Editor画面を開くと、波形の真下あたりに、Noneとなってる所があります。そこをクリックすると、いくつかLoopのタイプを選べます。ここでは"Forward"を選びます。すると波形の左右の端にLoopラインが現れたと思います。そこでどのキーでもいいので音を鳴らしてみてください。サンプルが鳴り終わっても、また最初に戻るでしょ?

で、左右のLoopラインの旗みたいになった所をマウスでドラッグして、サンプルがスムーズに(プチノイズ無しで)鳴り続けるようなポイントを探します。波形の下のスクロールバーみたいな部分の左右を動かすと波形がZoom出来ます。

大雑把にポイントを決めたら『![]() 』このボタンで"Loop fine editor"を開きます。ここでさらに細かい調整をします。コツは大体波形の形や大きさが同じくらいの場所を選ぶとうまくいきます。

』このボタンで"Loop fine editor"を開きます。ここでさらに細かい調整をします。コツは大体波形の形や大きさが同じくらいの場所を選ぶとうまくいきます。

ポイントが決まれば、Loop Endラインより右側はカットしても大丈夫です。(ファイルサイズを削れます)

サンプルにエンベロープを設定

次に、![]() をクリックしてInstrument Editor画面を開きます。

をクリックしてInstrument Editor画面を開きます。

今回使うのは左側の波形ウインドウです。右側はフィルターです。カットオフやレゾナンスを動かしてさらに音を変化させたい時に使います。シンセサイザーみたいですね。

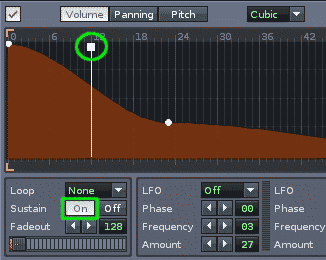

とりあえず左上のONボタンを押してグラフ(エンベロープ)を有効にします。今Volumeとゆうボタンが押されているので、この波形は左から右へと『音が小さくなっていく姿』を表しています。試しにキーボードを弾けば、せっかくLoopさせたのに音が消えていくはずです。この波形はマウスで自由に描けます。グラフ上のポイントを消したい時はポイントをダブルクリックしてください。Cubicとゆうのはカーブ・Linearが直線のラインになります。

そのLoopを有効にしないと意味が無いので、SustainボタンをONにします。波形の左にSustainラインが出たと思います。わかりやすいように、そのラインを少し右に移動させました。で、キーボードを弾くと、そのSustainラインで音が鳴り続けるのがわかるでしょ? キーボードから指を離すと消えていきます。

ついでにPanningも設定してみましょう。中心線がPan=0で上に振るほどPan=Right、下に振るほどPan=Leftになるわけです。例えばギターの音色をずっと右寄りで鳴らしたいんなら、中心より上に一本のラインを引いておけばギターはずっと右のスピーカー寄りに聞こえます。

でもRenoiseで単にPanを設定したいだけならTrack DSPs画面(![]() )のPanningスライダーで、そのTrack全体のPanを振る事が多いです。あと、Instrument Settings画面(

)のPanningスライダーで、そのTrack全体のPanを振る事が多いです。あと、Instrument Settings画面(![]() )の"Sample Properties"の所でもサンプルごとにPanの設定が出来ます。

)の"Sample Properties"の所でもサンプルごとにPanの設定が出来ます。

ですからここでは"動きのあるPan"を設定して、ゆらゆら揺れるような音色を作ってみると面白いんじゃないかと思います。

Volumeの横のPanningボタンを押します。左のボタンをONにしてPanのグラフを有効にします。で、Loopのところのポップアップ・メニューからForwardを選びます。

だいたいこの図のような感じに設定してみてください。音を鳴らすと左右に揺れているのがわかりますか? ロータリー・スピーカーのような感じでしょうか。オルガンの音色なんかに使うと存在感が出るかもしれませね。あまりこればっかり多用すると、曲全体がウワァンウワァンするでしょうけど(笑)。

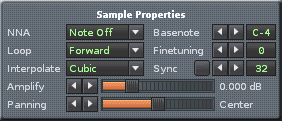

Sample Properties画面

Instrument Settings画面(![]() )の真ん中にあるのがSample Propertiesです。ここはサンプルの微調整をする所です。

)の真ん中にあるのがSample Propertiesです。ここはサンプルの微調整をする所です。

『NNA』・・・『New Note Action』の略です。詳しくはTipsのこのページを見てください。

『Loop』・・・ループ・タイプを選択します。『Forward(前から後)』『Reverse(後から前)』『Ping Pong(行ったり来たり)』から選べます。これはサンプル・エディターでの設定と同じです。

『Interpolate』・・・サンプル毎の補正タイプを『Cubic』『Linear』『None』から選択出来ます。

『Amplify』・・・サンプル毎の音量を調整出来ます。

『Panning』・・・サンプル毎のPanを調整出来ます。

『Basenote』・・・例えば"C-4"と設定しておけば、Renoise内で"C-4"を鳴らした時に、元々のサンプルの音程で再生されます。言い換えれば"半音単位のチューニング"とも言えます。

『Finetuning』・・・サンプル毎の微妙なチューニングが調整出来ます。

『Sync』・・・別名Beat Syncとも言います。例えば"16"と設定しておけば、パターン・エディタの16ライン分の長さでサンプルが再生されます。この設定をオンにするとサンプルの再生長が固定されるので、鍵盤のどこを弾いても同じ音程が鳴ります。いわゆる"タイム・ストレッチ"とは違って、再生区間の長さによって音程が変わってしまうので、リズム系サンプルに向いています。

ザッと、こんな感じで音色の初期設定をしておけば、Pattern Editor画面(![]() )のどこに打ち込んでも設定した通りに音は鳴ってくれます。いろんな曲のデータを見ればわかりますが、同じ音色を階段みたいに数トラックに渡って配列することが出来るのは、この初期設定がしっかりあるからなんです。

)のどこに打ち込んでも設定した通りに音は鳴ってくれます。いろんな曲のデータを見ればわかりますが、同じ音色を階段みたいに数トラックに渡って配列することが出来るのは、この初期設定がしっかりあるからなんです。

まぁココに書いたことは一つの例で、皆さんでもっと自由な音色を編み出してください。そうすることがTrackerの魅力を引き出す事だと思います。

絵に例えると、Sample EditorやInstrument Editorがパレットで、Pattern Editor画面がキャンバスなんです。自分の好きな音色を作って、好きな場所に書いていけばいいんですよ。最終的に聴いておかしくなければ、どんな作り方をしてもいいと思います。

マルチ・サンプルについて

単純なサンプリングは、ひとつのWAVデータの再生速度を変化させて音程を付けているわけです。なので、どうしても元々の音程からかなり離れた音程(高すぎたり低すぎたり)を鳴らすと不自然な感じになります。

それを極力なくすために、同じ楽器の音でもいくつかの音程をサンプリングして、より本物に近い音を出そうとしたのがマルチ・サンプルです。極端な話、ピアノのすべての鍵盤の音を録音してパソコンのキーボードに割り当てれば、本物とほとんど変わらない楽器になってしまうんです。実際、巨大なSoundfontなんかは、音の強弱までサンプリングしてあってもの凄い音がしますが、データが巨大すぎて僕ら凡人には使いにくいものになってしまってます。

で、Renoiseでも、1つの音色に256個までサンプルを割り当てられます。下の図がその例ですが、画面右上のInstrument セレクター画面の下の欄に、それぞれ音を振り分けて読み込みます。そして、インストゥルメント・エディター画面(![]() )の鍵盤画像をマウスでクリックすればそれぞれのWAVEに対応した数字に変わるので、割り振りしたい音程をすべてクリックしていけばいいんです。

)の鍵盤画像をマウスでクリックすればそれぞれのWAVEに対応した数字に変わるので、割り振りしたい音程をすべてクリックしていけばいいんです。

もし、それぞれのWAVEにチューニングや移調が必要な場合は、Instrument Settings画面(![]() )の真ん中、Sample Propertiesの欄の「Basenote」や「Finetuning」を調整します。「Amplify」で、それぞれの音量も調節できます。「Panning」ではサンプルごとにPanの設定が可能です。

)の真ん中、Sample Propertiesの欄の「Basenote」や「Finetuning」を調整します。「Amplify」で、それぞれの音量も調節できます。「Panning」ではサンプルごとにPanの設定が可能です。

これは何もピアノやギターだけじゃなく、ドラムの音色でも出来ます(ハイハットのオープン・クローズとか)。いくつかのシンバルのサンプルで広がりを出したい場合、それぞれにPanningを割り振って読み込んでおけば左右に鳴り分けるシンバル音色を作る事も出来ます。

こうして自分で作り上げた音色は、XRNI(Renoise Instrument)ファイルとして保存することも出来ます。ぜひ自分だけの音色ライブラリーを作り上げてください。