|

エフェクターの扱い方エフェクターの基本操作ここではRenoiseの内蔵エフェクターやデバイス、VST/AU/LADSPA エフェクターの扱いについて説明します。 VST/AU/LADSPA のプラグイン・フォルダの設定に関してはインストゥルメントの説明ページを参照してください。

C -1の部分が TrackDSPs画面 です。

エフェクターの出し方まず、下部フレームの "トラックDSPs画面" を開きます。この画面は、(パターン・エディター上で)現在カーソルがあるトラックのエフェクト・ラックだと思ってください(スペースの関係でエフェクターは横並びになります)。 カーソルを別のトラックに動かせば(tabキー)、エフェクト・ラックの表示も切り替わります。 エフェクト類は全て "トラックDSPs画面" の左にある小窓から出す事が出来ます。スクロールバーを下げていくと、上から下に[内蔵エフェクター]→[デバイス類]→[VSTfx]と並んでいるのがわかると思います。 そのエフェクト・リストの左上の "Moreボタン" を押せばエフェクト・リストが大きく表示されます。 その横に "Search" と書かれた部分がありますが、これはエフェクト名の検索BOXです。例えばReverbを探しているなら、"reverb" とキッチリ入力しなくても、"rev" ぐらい打ち込めばかなり絞り込めます。 目的のエフェクトが見つかったら、それをダブルクリックするか右側にドラッグする事で、そのトラックにエフェクターをロード出来ます。 また、"ミキサー画面" を開いている場合は、ミキサー画面内に直接ドラッグしてロードする事も出来ます。

エフェクターのON/OFF

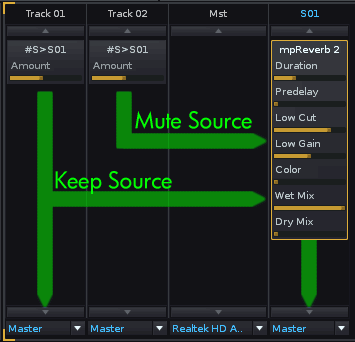

図のように、エフェクトはバイパス(OFF)させる事が可能です。バイパス状態では、そのエフェクトは掛かりません。 ショートカットは、目的のエフェクトをフォーカスしてからEnter(Return)キーです。押す毎にオン/オフが切り替わります。 また、エフェクト・コマンドによって曲中で一定区間バイパスさせる事も出来ます。 [xF00]でバイパス・[xF01]でアクティブです("x"は、そのエフェクトの並び順です。上の例では2番目)。 エフェクター・パネルのチェックボタンを右クリックすると、自動的にパターン内にバイパス用のエフェクト・コマンドが入力されます。 オーディオ信号は、TrackDSPs画面内では常に左から右へ流れています。つまりエフェクターも左から右へ順番に動作します(ミキサー画面では上から下です)。 エフェクターの並び順を変えると音も違ってくるでしょう。 様々なエフェクターの組み合わせやパラメーター調整を試して、各トラックの音に彩を与えてください。 エフェクターのルーティングRenoiseには普通のトラックとは別にセンド・トラックとマスター・トラックという2つの特別なトラックがあります。 パターンエディターやミキサー画面では、それらは常に右端に並んでいます。 マスター・トラック、センド・トラックマスター・トラックは曲全体に対してDSPエフェクターを掛ける事が出来るトラックです。 これは当然1曲に1トラックしか存在せず、ノーマル・トラックとセンド・トラックに挟まれる形で並んでいます。 センド・トラックは、いくつかのトラックに対して、まとめてDSPエフェクターを掛ける事が出来ます。 例えば、いくつかのトラックに mpReverb2 を掛けたい場合、次のように設定します。

"Keep Source" 設定にする事で、元の音は元のトラックからそのまま出力され、その音に掛かるエフェクト音はセンド・トラックから出力される事になります。 エフェクター自体のパネルではなく、各 #Send Device の Amount スライダーでエフェクトの係り具合を調整するのがミソです。 試しに "Mute Source" をクリックして音を聴いてみてください。残響音だけが聴こえるはずです。 ですから、もし Mute Source を使う時はセンド・トラック側でDRY音も混ぜる必要があります。  ここでは1例を書きましたが、エフェクターの使い方なんて自由ですので、自分で様々な使い方を試してみてください。 関連ページ |

|

| Renoise manual version 2.1j | http://www.renoise.com |