■シーケンス部■ - [2] オートメーション

オートメーション

最近のDAWソフトなら、ほとんどオートメーションという機能がついていますが、Renoiseにも同様の機能があります。ただRenoiseはTrackerなので、パターン画面にコマンドを入力する事でパラメーター値を変化させていく事も出来ます。この2つの方式は、それぞれ長所・短所があるので、うまく使い分けてください。

かなり大雑把に言うと、パターン・コマンドはサンプルの音に変化を付ける時に良く使います。サンプル専用のコマンドも結構ありますしね。Tracker独特の機能と言えるでしょう。

逆にオートメーションはエフェクターやVST、MIDI等のスライダーを自動的に動かしたりするのに向いています。そういう意味ではオートメーションの方が一般的にわかりやすいかもしれません。

オートメーション画面の説明

とりあえずザッと説明しましょう。画面左下の![]() をクリックしてオートメーション画面を開いてください。

をクリックしてオートメーション画面を開いてください。

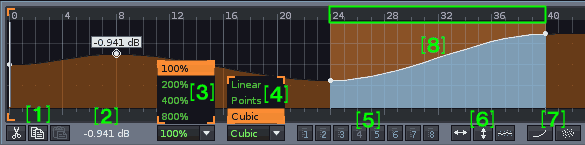

[1]・・・アイコンが3つ並んでいますが、左から『カット』『コピー』『ペースト』です。注意が必要なのは、この3つのアイコンは常にグラフ全体に影響します。[7]で説明する選択範囲を指定している場合でも、全体をカット・コピー・ペーストします。

[2]・・・現在グラフ上で選択しているポイントの正確な数値が表示されます。この数値上をマウスでクリックすると直接数値が入力出来ます。(左shift+Enter)

[3]・・・グラフの表示をズーム出来ます。表示倍率は100%・200%・400%・800%から選べます。

[4]・・・グラフの種類を選択出来ます。『Liner』は直線的、『Cubic』は曲線的に数値間を繋ぎます。この2つはTick単位で補正されるので、スムーズな音の変化を設定出来ます(入力はライン単位です)。『Points』はライン毎の数値だけを設定します。

[5]・・・この8つのボタンは気に入ったグラフ設定を記憶させておけます。右クリックで記憶させ、左クリックで呼び出しです。

[6]・・・アイコンが3つ並んでいますが、左から『左右に反転』『上下に反転』『Humanize』です。もし範囲を選択している場合はその範囲内で変化します。

[7]・・・左のアイコンは『段々せり上がっていくようなグラフ』を自動で作ってくれます。右のアイコンは『ランダムなグラフ』です。もし範囲を選択している場合はその範囲内で変化します。

[8]・・・選択範囲です。上の緑で囲った部分をカーソルでなぞると範囲を選択出来ます。またその部分を右クリックすると操作メニューが開きます。

グラフ画面内をクリックするとポイントが追加出来ます。ポイントを消したい時はダブルクリックです。また右クリックでなぞると連続的にポイントが追加されていきます。まぁ、実際に自分でグラフを入力して、再生するのが一番よくわかると思います。

オートメーションには便利なショートカット・キーが沢山割り当てられています。キーボード・ショートカット表で確認してみてください。

それでは実践編として、VSTiシンセのツマミをオートメーションさせてみましょう。多分それが出来ればオートメーションを理解出来ると思います。

*AutomateDeviceを使う

まずはインストゥルメント・セッティングス画面(![]() )で、お好きなVSTiシンセをRenoiseで立ち上げてください。出来ればフィルター(Cut OffやResonanceのツマミ)が付いてる物がいいでしょう。実際そういう用途でよく使いますから。

)で、お好きなVSTiシンセをRenoiseで立ち上げてください。出来ればフィルター(Cut OffやResonanceのツマミ)が付いてる物がいいでしょう。実際そういう用途でよく使いますから。

VSTiシンセを立ち上げたら画面左下の![]() をクリックしてTrack DSPs画面を開いてください。

をクリックしてTrack DSPs画面を開いてください。

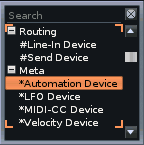

図のようなFXを選択する小窓があります。そこを少し下にスクロールさせると『Meta』の欄に『*AutomateDevice』というのがあるでしょう。それをダブルクリック、又は右側の画面へドラッグしてください。

これが*AutomateDeviceです。名前の通り、VSTiシンセとオートメーションの連結器のようなものです。この図では、既に"Exciton2"というシンセをロードしてあったので、『Linked Plugin』の欄にその名前が出ています。もし希望のシンセと違う名前が出ていたら、『Linked Plugin』の横の数字を変更して希望のシンセ名が表示されるようにしてください。

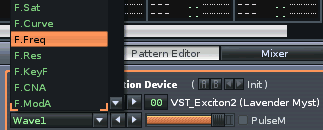

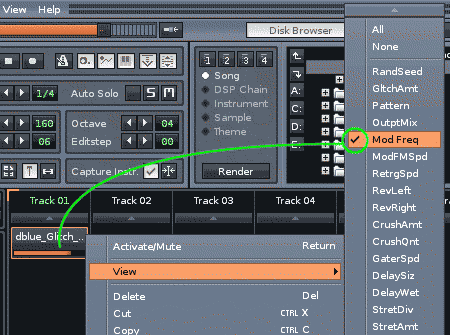

そして、上の図の緑で囲った部分をクリックしてみてください。メニューが開いてずらりとVSTiのパラメーター名が表示されます。

今回はフィルターのカット・オフを選びます。Exciton2ではF.Freq(Filter Frequency)がカット・オフにあたるので、それを選びます。これでこのスライダーはExciton2のカット・オフと繋がりました。シンセを弾きながらスライダーを動かすとわかります。

オートメーションを記録する

では、そのスライダーに動きを付けてみましょう。まだオートメーション画面は開いてませんが、Track DSPs画面でも簡単にオートメーションを設定する事が出来るんです。

![]()

コントロール・パネルに図のようなアイコン類が並んでいます。その緑で囲った部分をオンの状態(折れ線グラフのような表示)にしてください。そして、パターン画面の一番上に1音だけ音を入力しておいてください。再生するとシンセの音がずっと鳴り続ける状態にします。それで準備完了です(簡単でしょ?)。

ここでカット・オフを動かして、音に表情を付けていきます。パターンを再生させながら、先ほどのスライダーを右クリックで左右に動かすだけで、その動きは記録されます(右ボタンでドラッグという事です)。

♪とりあえず右クリックでスライダーを動かしてみた音♪(mp3)

劇的に変化してますね。ただ、何となく変化がガタガタしてぎこちない気がしませんか? その原因はオートメーション画面を見ればわかります。

グラフ表示タイプによる音の違い

画面左下の![]() をクリックしてオートメーション画面を開いてください。

をクリックしてオートメーション画面を開いてください。

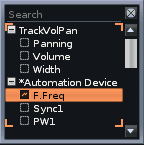

また左側に小さな小窓があります。そこで*AutomationDeviceの欄の『F.Freq』を探します。横に小さくオートメーションのアイコンが付いているのですぐわかると思います。そこをクリックすると、右の画面にグラフが現れます。

これが先ほどとりあえず記録してみたスライダーの動きの軌跡です。遠目に見るとグラフっぽく見えますが、点と点が繋がってませんよね? これがぎこちなかった原因です。『Points』はライン毎の値しか記録しないので、音の変化が階段状になってしまいます。

そこで、グラフの表示タイプを『Cubic』にしてください。すると下図のようにグラフの点と点が繋がります。『Cubic(曲線)』や『Liner(直線)』はライン毎でなくTick毎に変化を補正してくれます(設定出来るのはライン毎ですが)。ですから音の変化がよりスムーズになります。

♪カット・オフがスムーズに変化するようになった音♪(mp3)

どうですか? 良い感じでしょ?? でも、こんなにスムーズに記録できるなら最初から『Cubic』だけで十分!と思うかもしれません。そういう方の為に、ここで『Points』の応用編を1つ紹介しましょう。

『Points』という表示はスムーズに次へ繋がらないので、例えばあるラインでボリュームを100から0へ、又は0から100へ瞬時に変化させてしまうような事が出来ます。それを実際やってみましょう。

先ほどのカット・オフの音はそのままにしておいて、左の小窓の『TrackVolPan』欄の『Volume』というのをダブルクリックします。すると右側にグラフが現れます。もしPoints表示になってない場合は『Points』に変更してください。

そして、こんな感じで0と100あたりを設定してみました。ちょっとしたゲートのような感じですね。

*MidiCCDeviceを使う

『*AutomateDevice』と同じようなデバイスで、『*MidiCCDevice』というものもあります。こちらはオールマイティにMIDI機器全般に使えます。オートメーションのさせ方は上で解説した*AutomateDviceと同じです。

先ほど使ったVSTiシンセ Exciton2は、各ツマミにMIDI CC番号を割り当て可能です。VSTi側がMIDI CCに対応していれば、*MidiCCDeviceでオートメーションさせてもいいんです。

エフェクターのオートメーション

最後にエフェクターのオートメーションについてですが、こちらはもっと簡単です。*AutomateDeviceや*MidiCCDeviceが必要無いからです。それらの代わりに、Track DSPs画面(![]() )でエフェクターを直接出せばOK。再生中に、右クリックで変化させたいスライダーを動かせばオートメーションを記録出来ますよ。

)でエフェクターを直接出せばOK。再生中に、右クリックで変化させたいスライダーを動かせばオートメーションを記録出来ますよ。

ただし、1つ困った事があります。VSTエフェクトの中には膨大なパラメーターを持つエフェクトが存在します。そういう場合、少し工夫が必要です。例えば『dblue Glitch』で説明しましょう。

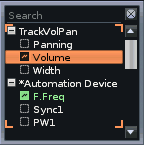

上の図がdblue Glitchを出した所です。VSTエフェクトの場合、左上にある三角アイコンをクリックすると下に全スライダーが表示されるんですが、dblue Glitchは130個ほどのパラメーターを持っています。実際やってみるとわかりますが、それが全部表示されてしまうと非常に見苦しい事になってしまいます。

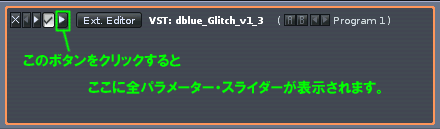

ミキサー画面のエフェクト・ボックスには、ミニ・スライダーを自由に追加表示可能です。上の図のように、dblue Glitchのボックス上で右クリック→"View"と辿ると、パラメーター名が表示されます。その中から、ミニ・スライダーとして追加表示したいパラメーターを選んでチェックを入れます。

するとdblue Glitchのボックスにミニ・スライダーが追加されます。実はこのミニ・スライダーも、右クリックで左右に動かす事でオートメーションを記録出来ます。これなら必要なスライダーだけ表示出来るので、使いやすくなると思います。