|

サンプラーのプリセットを鳴らすプリセットというのは「あらかじめ用意されているパラメーター設定や音素材」の事です。 Renoise をインストールすれば、カテゴリー毎に分類された音素材も自動的にインストールされます。 プリセットの管理方法に関しては、第二章の「プリセットの管理」ページで詳しく解説しています。 ここではとりあえず、プリセットのインストゥルメントをロードして鳴らしてみましょう。 プリセットを呼び出せる場所

[1] プリセット・ブラウザまず左上にある [Sampler] タブでサンプラー画面を開いて、上図の [1] の部分をクリックすればプリセット・ブラウザが開きます。 ここでは、既に完成された Renoise インストゥルメント(XRNI)を呼び出す事ができます。 [2] 各部プリセット・セレクター同じくサンプラー画面の中で、左上辺りに [Phrases] [Keyzones] [Waveform] [Modulation] [Effects] という5つのボタンが並んでいます。 これらは Renoise インストゥルメントを構成する5つの要素を編集するための画面です。 その5つの編集画面それぞれの右上辺り(上図の [2] の部分)にプリセット・セレクターがあります。 ここには、各画面に最適な内容のプリセットがリストアップされるようになっています。 例えば、ウェーブフォーム画面ではシンプルなサンプル(WAV形式)リストが表示され、キーゾーン画面ではマルチ・サンプル(SFZ形式)リストが表示されます。 [1] のプリセット・ブラウザが完成品を扱うのに対して、[2] の各部プリセット・セレクターは部品パーツを扱う、とも言えるでしょう。 プリセット・ブラウザで、Renoise インストゥルメントを呼び出すまずサンプラー画面を開いて、[Instrument Presets] と薄っすら表示されている(もしくは [Init] となっている)欄をクリックしてプリセット・ブラウザを開きます。

とりあえずここでは、バンドル・コンテンツの "Leads" フォルダを選び、一番上の "Anthem" というプリセットをダブルクリックしてロードしてみてください。 スケール矯正機能、モノフォニック機能(グライド)について

上図の [1] の部分がスケール矯正機能です。 この "Anthem" というプリセットには設定されていませんが、試しに "Pentatonic Major", "Blues Minor" 等のスケールを指定すれば、鍵盤を全部弾いてもそのスケールに当てはまる音しか鳴らなく出来ます。 段差の小さい鍵盤(パソコン鍵盤など)を使って、コルグのカオシレーター的な遊びが出来るかもしれませんね(笑)。 そして上図の [2] の部分がモノフォニック機能です。 この "Anthem" というプリセットは、Mono ボタンがオンになっているので、鍵盤を複数同時に押しても単音しか鳴らせません。 Mono ボタンの右側の数値ボックスがありますが、これは グライド・コマンド "Gxx" を設定する場所です。 ある鍵盤から別の鍵盤へ移動する時に、少し音が重なるように弾く事で、音と音が滑らかにグライドします。 試しにこのグライド数値を "20" ぐらいまで上げて、何かしらのメロディーを(音と音が少し重なるように)弾いてみてください。 音程が離れるほど、グライドの効果が良く分かると思います。 マクロ機能について

丸いノブが8つ並んだ画面が表示されていますが、ここがマクロ機能です。 マクロ機能とは、サンプラー内の良く使うパラメーターを、8つのノブに自由に割り当てておける機能です。 この "Anthem" というプリセットを見ると、マクロの一番左端は "Cutoff" となっています。 実際このノブを動かせば、フィルター・カットオフの掛かり具合が変化するのが分かると思います。 丸いノブの隣にあるアイコン( この8つのノブは、Renoise のトラック・メタ・デバイスである "*Instr. Macros デバイス" とリンクしているので、トラックのオートメーションで操作する事も可能です。 更に、外部 MIDI コントローラーから MIDI マッピングで操作する事も出来ます。 フレーズ機能についてそして、一番のポイントとして挙げておきたいのがフレーズ機能です。 プリセット・ブラウザからロードしたインストゥルメントのほぼ全てが、「フレーズ機能が有効な状態」で鳴り始めます。 つまり、鍵盤を1つしか押してなくても、いきなり複雑なリズムやメロディーが鳴り出したりします。 確かにフレーズは面白い機能なんですが、Renoise 初心者にとってはちょっと複雑過ぎるかもしれませんね。 あくまでフレーズ機能は1つの選択肢であって、必須機能ではありません。 むしろ、フレーズ機能を使わずに楽器としてのストレートな魅力が出せる場合も多いんです。 ですから、皆さんにはまず、フレーズ機能のオン・オフ切替操作を知っておいて頂きたいんです。 サンプラー画面の右下辺りを見てください。

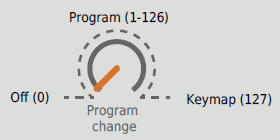

この図の [1] の部分がフレーズのトリガーモード切替ボタンです。ここでフレーズのオン・オフを切り替えられます。

もし MIDI コントローラーをお使いの場合は、プログラム・チェンジ信号を送信出来るようにしておけば、鍵盤を弾きながらフレーズのオン・オフ、又はフレーズ切替も簡単に出来て便利でしょう。 プリセットをロードしたら、是非フレーズが無効の状態の音も確認するようにしてみてください。 フレーズ機能に関しては、この章の終盤のフレーズでビートメイキングのページでもっと詳しく説明します。 フレーズの基本的な編集方法は、これからこの章で学習するパターン・エディターの編集方法と同じなので、まず初心者の方にはパターン・エディターに親しんで頂く方が分かり易いように思います。 プリセット・セレクターで、各種音素材を呼び出すサンプラー画面の [Phrases] [Keyzones] [Waveform] [Modulation] [Effects] という5つの編集画面の右上辺りにプリセット・セレクターがあります。 ここのセレクターには、5つの各画面に最適な内容のプリセットがリストアップされるようになっています。 ここは「インストゥルメントを構成する部品パーツ群を扱う所」と考えてください。

例えば [Waveform] 画面を開き、プリセット・セレクター内の "Kick" カテゴリーに表示されるサンプルを1つロードしてみましょう。 そしてもっと違うサンプルも聴きたい場合は、セレクター欄の左側にある左右の三角ボタンをクリックするだけで、次のサンプルがロードされます。 どんどん切り替えて鳴らせるので、とても便利です。

とりあえず何か音を出したい時は、プリセット・セレクターを活用してください。 関連ページ |

|

| Renoise Japanese manual | http://www.renoise.com |