サンプラー

画面左上の [Sampler] タブをクリックすると、この画面が開きます。

中央にある [Keyzones], [Waveform], [Modulation], [Effects], の4つの画面と、左側のサンプル・インフォメーション画面で構成されています。

大まかな流れ

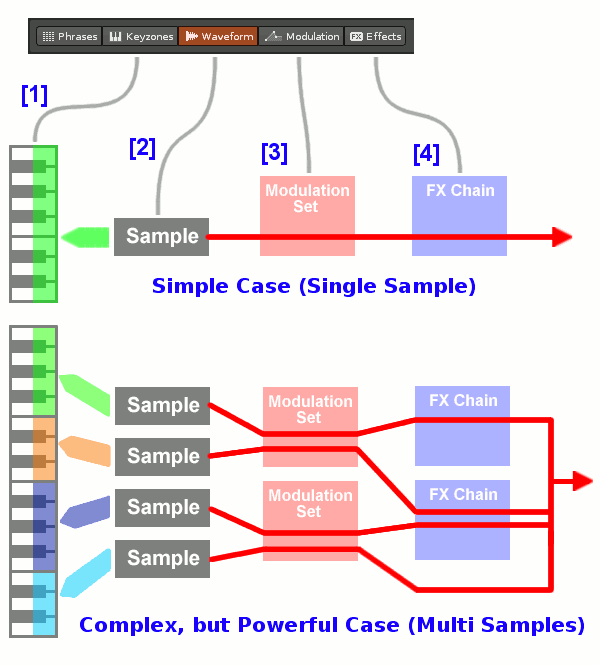

まず、サンプラー画面の大まかな仕組みを理解するために、下図を見てください。(フレーズ画面は少し種類が違うので、ここでは省きます)

上側がシンプルな信号の流れ(赤い矢印ラインがオーディオ信号を表しています)の1例です。

サンプルは1つしかロードされていなくて、それを鍵盤全体に割り振ってあります。モジュレーション・セットとエフェクト・チェインは1つずつ使ってあります。

下側が、少し複雑な例で、いわゆるマルチサンプル・インストゥルメントです。4つのサンプルを鍵盤の部分部分に割り振って、モジュレーション・セットとエフェクト・チェインを2つずつ設定してあります。

[1] キーゾーン画面

上図の[1]がキーゾーン画面の役割で、サンプルを鍵盤に割り当てる為の画面です。音域のレンジとベロシティ・レンジを割り当てる事が出来ます。

■ キーゾーン画面の解説ページへ ■

[2] ウェーブフォーム画面

これは波形編集画面です。波形を直接切ったり貼ったり出来ますし、ループの設定も可能です。事実上、ここがサンプラーのオーディオ信号の発生源になります。

■ ウェーブフォーム画面の解説ページへ ■

[3] モジュレーション画面

上図の[3]では「Modulation Set」と表記してありますが、その名の通り、5種類のエンベロープ(音量、パン、ピッチ、フィルターのカットオフとレゾナンス)が1セットになった画面です。

普通のシンセで例えると、VCA, VCF, LFO 等を扱う場所と考えると分かりやすいでしょう。

■ モジュレーション画面の解説ページへ ■

[4] エフェクト画面

ここはエフェクト・チェインを扱う画面です。普通のシンセで例えると、内蔵エフェクターを扱う場所です。

Renoise には元々、各トラックにエフェクターを挿入出来ますが、ここではそれらと同等のエフェクターをインストゥルメントに内蔵させる事が出来ます。

■ エフェクト画面の解説ページへ ■

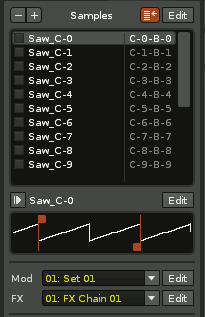

サンプル・インフォメーション画面

上で述べた4つの画面の左横には、このインストゥルメントに使われているサンプルを一覧表示するサンプル・インフォメーション画面があります。

この画面は、他の4つの画面のどこで作業していても常に左側に表示されているので、各画面の橋渡し的な役割も担っています。

サンプル・プロパティ画面

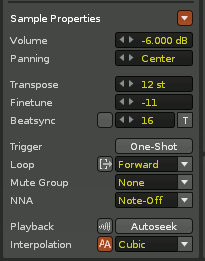

Volume

現在リストで選択中のサンプルのボリューム調整。

Panning

現在リストで選択中のサンプルのパン(左右の定位)調整。

Transpose

選択中のサンプルの音程を半音ずつトランスポーズ(移調)出来ます。但し、いわゆるピッチシフトとは違ってサンプルの長さも変化します。12st で1オクターブ上がります。

Finetune

選択中のサンプルの音程をファイン・チューニング出来ます。 ファイン・チューニングはサンプルのピッチをわずかに上げ下げして音程のずれを直します。

Beatsync

この機能をオンにすると、指定したパターンライン数の区間に正確にフィットするように、サンプルの長さを自動的に調整して再生されます。

これは特に、あなたの曲のテンポに正確にフィットしていないビート (リズム)・ループを使う時なんかに重宝します。

16や32を設定してみるといいでしょう(右クリックで区切りのいい数字に変更出来ます)。

ですがこれはサンプルのピッチを変えてしまうので、いわゆる "音程のあるサンプルやインストゥルメント" には使えません。

[T] ボタン

このボタンをクリックすると、現在のBeatsyncで再生しているサンプルの状態を、トランスポーズ値とファイン・チューン値で再現出来るようになります。

つまりそのサンプルには、新たにトランスポーズ値とファイン・チューン値が設定され、Beatsyncをオフにしても同じ再生音が鳴るようになります。

Trigger(One-Shot ボタン)

このボタンをオンにすると、ノートオフ信号(Note-OFF)自体が無視され、サンプルが常に最後まで再生されるようになります。

これはリアルタイムの演奏や、パターンでの再生時に有効になります。MIDIドラムパッド等でサンプルをトリガーする場合に役立つ機能です。

Loop

サンプルのループ設定。

左側のボタンをオンにすると、ノートオフを受信した後は、再生ラインがループ区間より後ろ(右側)に流れて行きます。

Mute Group(オルタネイト・グループとも言うようです)

複数のサンプルを同じグループに設定しておくと、それらのサンプルはお互いにカットし合うようになります。

例えば、ハイハットのオープンとクローズみたいに、どちらかが鳴っている時はどちらかがカットされるようになります。

その場合、NNA設定は無視され常にばっさりとカットされます。

ミュート・グループを設定した場合、その番号が小さく表示されます(サンプル・リスト内、各サンプル名の左横の発音インジケーター上)。

NNA (New Note Action)

NNA のタイプを設定します。 "Cut", "Note Off", "Continue" が設定可能です。

Playback

Autofade(左側のボタン)

サンプルの最初と最後に非常に短いフェードを自動で設定します。

サンプル・スライサー等を使った場合に、サンプルの先頭や最後尾がバッサリと切れて波形が DCライン(中央のゼロ・ライン)に戻っていないような時に、

この機能をオンにしておくとクリック音を防ぐ効果があります。

Autoseek

もし数パターンにまたがるような長いサンプルを使う場合、この設定をオンにしておくとサンプルの途中からでも音を再生してくれます。

ボーカルやギター演奏等のサンプルを扱う場合、毎回先頭地点に戻って音を確認する必要がなくなるので大変便利です。

Interpolation(リサンプリング補間設定)

サンプルが元々録音された音のピッチとは異なったピッチで再生される時に「リサンプリング」という処理が行われるんですが、その時の補間処理の方法をここで選択出来ます。

None < Linear < Cubic < Sinc, の順に 補間のクリーンさは上がりますが、CPU負荷も上がります。

"Anti-Aliasing" [AA] ボタン

アンチ・エイリアシング・オプション。

サンプル再生の帯域制限&オーバーサンプリング・オプションは「エイリアシング(波形のギザギザ)」を減らします。

特に小さいループ・サンプルに効果が期待出来ます。

もしあなたが、手書きの波形や1サイクルのオシレーター波形を使うのなら、この機能をオンにして高音域の音質やノイズ等を比べてみてください。

- None・・・補間無し。少しメタリックでラフな感じに聞こえる場合がありますが、例えば1サイクルの極端に短い波形にループを付けてオシレーター的に使う場合等にはこの設定が良いそうです。

- Linear・・・2つのsampleポイントの間を直線的に補間。低いピッチではローファイな感じになるそうです。

- Cubic・・・4つのsampleポイント間を曲線的に補間。音とCPU負荷のバランスが最も良いので、デフォルトではこの設定になっています。

- Sinc・・・64個のsampleポイント間で補間。最も精密な補間方法で、他とは異なったキャラクターの結果が得られます。ただし、CPU負荷が最も大きくなります。

サンプル・インフォメーション画面を使えば、複数のサンプルのプロパティを一括で変更する事も出来ます。

サンプル・インフォメーション画面を使えば、複数のサンプルのプロパティを一括で変更する事も出来ます。

左Ctrl(Mac は Command キー)を押しながらサンプル名をマウスで左クリックしていけば任意の複数サンプルを選択状態に出来ますし、

また、サンプルをクリックした後に、左シフト・キーを押しながら別のサンプル名をクリックすれば一括で複数のサンプルを選択出来ます。

その状態でサンプル・プロパティの値を変更すれば、選択状態の全てのサンプルに対して同じ変更が適用されます。

マクロ・コントロール

「マクロ」というのはコンピューター用語で「呼び出して使えるあらかじめ登録された操作手順」という意味だそうです。

Renoise では、「サンプラー内の様々なパラメーター・スライダーをオートメーションさせる為の8つのお気に入り登録ノブ」の事を指します。

マクロ操作手順

-

マクロが設定出来るのはスライダーを持ったデバイス(つまりモジュレーション・デバイスかサンプラー内蔵エフェクター)のパラメーターになります。

まずは、そのどれかをサンプラーにロードしてください。

-

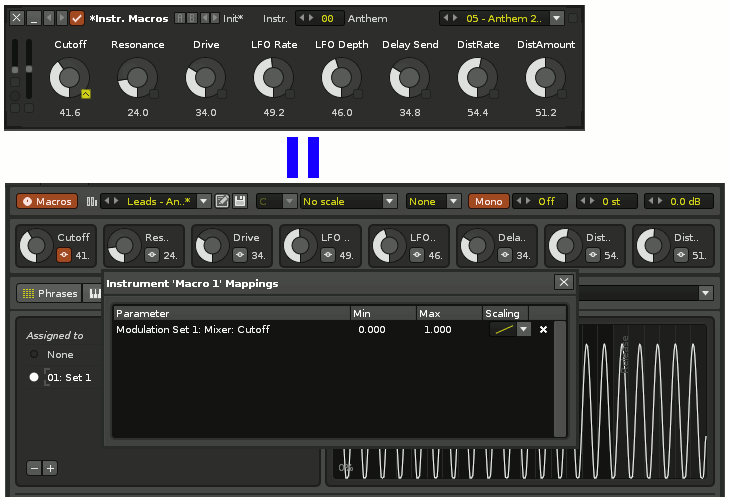

サンプラー画面の左上にある  このボタンを押してマクロ画面を開き、各ノブの横にある

このボタンを押してマクロ画面を開き、各ノブの横にある  このボタンを押してマクロのマッピング画面を開きます。

このボタンを押してマクロのマッピング画面を開きます。

-

マッピング画面を開いた時点で、先程ロードしておいたデバイスの各スライダーの色が変わります。

色が変わったパラメーターならどれでもマッピング可能なので、操作したいスライダーをクリックします。

-

するとマッピング画面内に、パラメーター名、最小値、最大値、スケーリング、の設定値が表示されます。

最小値と最大値はマウスで上下にドラッグする事で数値が変更出来ます。スケーリングは5種類の中から好きな物を選べます。

-

1つのマクロ・ノブには、複数のパラメーターを同時に登録する事も可能です。

設定を間違えたり解除したい場合は、マッピング画面内の各パラメーター表示の一番右端にある×マークをクリックしてください。

-

マッピング画面を閉じれば設定完了です。

後は、トラック・エフェクト画面に "*Instr. Macros" というデバイスを出し、オートメーション画面でそれらのノブを動かすグラフを描けば良いだけです。

これら8つのノブは、MIDIマッパーを使って MIDIマッピングする事も可能です。

MIDI マクロ(ピッチベンド、MOD ホイール、チャンネル・プレッシャー)

もちろん、ピッチベンド、MOD ホイール、チャンネル・プレッシャーの各 MIDI 信号もマクロ画面で各パラメーターにリンクさせる事が出来ます。

(1つのインプットで複数のパラメーターをコントロール可能)。

これら3種類の MIDI 信号は、どれも設定方法は同じです。ここではピッチベンドの設定方法を説明します。

-

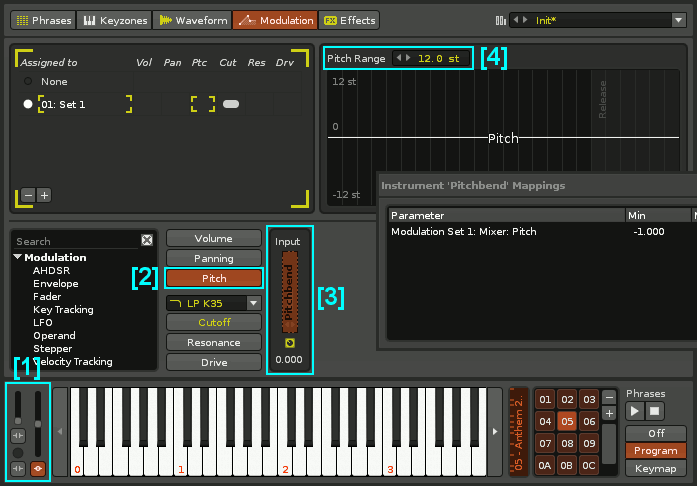

[1]・・・まず、画面左下にあるピッチベンド用スライダーの下のマッピング・ボタンを押して、ピッチベンド・マッピング画面を開きます。

-

[2]・・・モジュレーション画面の [Pitch] と書かれたボタンをクリックして、ピッチの設定欄を開きます。

-

[3]・・・ピッチの設定欄のインプット・スライダーをクリックして、ピッチベンドをアサインします。

この時点で、試しにピッチベンド・ホイールを動かしてみれば、正しくリンク出来たかどうか分かります。

-

[4]・・・ピッチ・レンジは "12.0 st" で、上下1オクターブずつ変化します。もし1全音だけ変化させたければ "2.0 st" と入力してください。

-

最後に、マッピング画面を閉じれば設定完了です。

全く同じ手順で、MOD ホイールを、フィルターのカットオフ等にマクロ・マッピングする事も出来ます。

関連ページ

トップへ戻る