よく使う入力例

ここではパターン・エディターでの様々な入力例を紹介しています。

エフェクト・コマンドはサンプルにしか効果がない物が多いので、VST/AUインストゥルメントには使えない場合があります。

詳しくは、パターン・エフェクト・コマンドの解説ページを参照してください。

ピッチ・スライド系

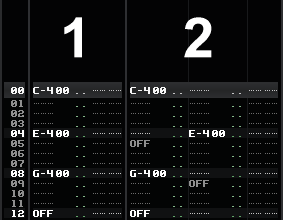

持続系のコマンドの場合、最初の数値のあとに"00"を並べると、最初の数値を継続するというルールがあります。

持続系のコマンドの場合、最初の数値のあとに"00"を並べると、最初の数値を継続するというルールがあります。

リズム・アレンジ系

1. まずは何もしていないリズム・ループ・・・音ファイル(mp3)

2. サンプル・オフセット [0Sxx]・・・音ファイル(mp3)

サンプルの途中から再生を始めるコマンド。サンプルを256等分して、音が鳴り出すポイントを00〜FF(16進法)で指定。

[0S80] はサンプルのちょうど真ん中から再生され、[0S40] はサンプルの前から25%の位置から再生されます。

-

サンプルをトリガーし直すコマンド。パンニング・コラムに入力。

数値はTickを表し、上図の場合、TPL(Ticks Per Line。1ラインのTick数)は初期値の 12 なので、R4 は1ラインに3回リトリガーする事になります。

エフェクト・コラムに入力する [0Rxy] というコマンドもあります。

4. サンプル逆再生 [B0, B1]・・・音ファイル(mp3)

B0 でサンプルを逆再生、B1 で再生を正方向に戻します。パンニング・コラムに入力。

エフェクト・コラムに入力する [0B00, 0B01] というコマンドもあります。

揺らし系エフェクト

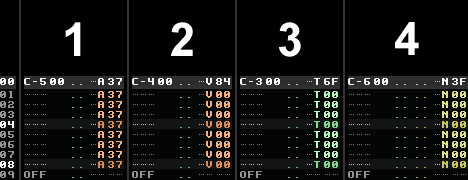

1. アルペジオ [0Axy]

かなり早い3連のアルベジオ。

x は 1 tick 遅れて鳴る音のピッチを設定。 y は 2 tick 遅れて鳴る音のピッチを設定。

0〜F 半音階ずつあがります。

図のように C-5 に [0A37] を設定した場合、まず最初に鳴るベース音が C-5 で、2つ目に鳴る音が 3 半音上がった D#5、3つ目に鳴る音が 7 半音上がった G-5 という感じのアルペジオになります。

と言ってもかなり高速なアルペジオなので、聴いた感じでは「ゲームボーイ的、チップチューン的な音」と言った方がいいかもしれません。

アルペジオのスピードは曲のテンポとLPB値に依存します。

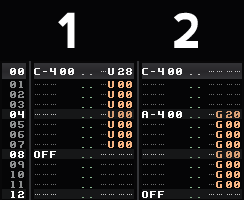

2. ビブラート [0Vxy]

サンプルのピッチを上下に揺らします。[0V84] なら、8 が揺れのスピードで、4 が揺れ幅です。

3. トレモロ [0Txy]

サンプルの音量を上下に揺らします。[0T6F] なら、6 が揺れのスピードで、F が揺れ幅です。

4. オート・パン[0Nxy]

サンプルのパン(定位)を左右に揺らします。[0N3F] なら、3 が揺れのスピードで、F が揺れ幅です。

ノート・ディレイ系(3連符入力)

例えば8ライン間で3連符を入力したい場合もあるでしょう。そういう時のテクニックです。

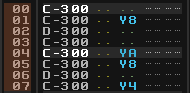

1. ノート・ディレイ [Qx]

ノート・コラムに入力された音のタイミングをTick単位で遅らせるコマンド。ボリューム、パンニング・コラムに入力可能。例えば Q8 なら8Tick分遅れて発音されます。

上図の場合、TPLは初期値の 12 なので、1ラインは 12 Tickに分割されます。

それが8ラインあるので、96 Tickです。これを3で割ると 32 Tickということになります。つまり3つの音を 32 Tick毎に鳴らせばいいんです。

図1がそうなっているのがわかりますか?

2. ディレイ・コラムを使う

ディレイ・コラムは1ラインを256分割して、発音のタイミングを00〜FF(16進法)で遅らせる事が出来ます。

考え方はノート・ディレイ・コマンドと同じです。

ただし、計算が非常にややこしくなるため、あまりお勧めしません。

(別の方法)LPBを変更する

これは発想の転換ですが、そもそもLPB値を変更すれば、もっと楽に3連符が入力出来ます。お勧めの数値は LPB=12 です。

なぜなら、12 は 2,3,4,6, で割り切れます。ノート・ディレイやディレイ・コラムを使う必要がありません。

曲中でLPB値を変更するコマンドは [ZLxx] です。LPBに関しては「BPM, LPB, TPL」のページを読んでください。

ゴースト・ノート

サンプラーのモジュレーション・エンベロープを設定している場合、2番目以降の音の "インストゥルメント番号" を入力しない事で、エンベロープをリトリガーさせない機能。

下図の水色の矢印が、エンベロープ・グラフ上の赤いプレイ・ラインの動きを表しています。

普通は各音ごとにエンベロープが先頭から始まりますが、ゴースト・ノートはエンベロープが継続して流れていきます。

デモソングの中の "Tutorial - Ghost Notes" では、フィルターのエンベロープを継続的に鳴らしている例が聴けます。

メイビー・コマンド

「Maybe」= 「かもしれない」という意味で、音の鳴る確率を設定できる、少し特殊なコマンドです。

デモソングの中の "Tutorial - Maybe Melodies" では、沢山の音にメイビー・コマンドを使って、2度と同じ再生にならない作曲例が聴けます。

基本的な使用例

下図のライン 01, 04, 05, 07 の音は、再生する度に鳴るか鳴らないかが変わります。

Y1(Y01)〜YF(YFF)まで指定可能で、例えば Y8 なら、50% の確率で音が鳴ります。YA なら 62.5%, Y4 なら 25% の確率で音が鳴るようになります。

ハイハットの細かい入力でランダムな効果を付けたい時などに便利です。

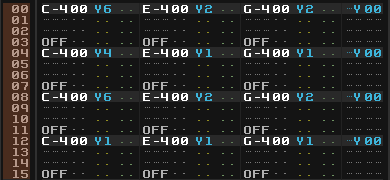

排他的な使用例(どれか1音しか鳴らない)

同一ライン上に複数のノートを入力し、全体用エフェクト・コラムに "Y00" を入力する事で発動する、特殊な使用例です。

例えば、下図のライン 00 には [C-4] [E-4] [G-4] の3音が入力されていますが、Y00 があるので、この中の1音しか鳴りません。

各音に付けられた [Y6] [Y2] [Y2] が音の鳴る確率で、この場合 6 + 2 + 2 = 10 が分母になります。

つまりライン00では;

- [C-4] = 6/10 = 60%

- [E-4] = 2/10 = 20%

- [G-4] = 2/10 = 20%

の確率で、再生する度にどれか1音が鳴ります。

下図の様に入力した場合、再生する度に違うメロディーが鳴る事になります。

VSTi/AU/MIDIに関する入力

ポルタメント

これはコマンドではありませんが、必要なテクニックの1つです。

VST/AU/MIDI インストゥルメントにはポルタメント(グライド)機能を持ったものがあります。

前の音と次の音がスムーズに繋がって聴こえる機能です。

少し複雑な話になりますが、サンプルにもポルタメント効果を付ける事が可能です。

「第三章ステップアップ:ポルタメントについて」の解説を読んでみてください。

少し複雑な話になりますが、サンプルにもポルタメント効果を付ける事が可能です。

「第三章ステップアップ:ポルタメントについて」の解説を読んでみてください。

MIDI信号を送信するコマンドについて

いわゆるMIDI信号を送信するコマンド(コントロール・チェンジ [M0], ピッチベンド [M1], プログラム・チェンジ [M2], チャンネル・プレッシャー [M3])は少し入力方法が特殊です。

これらのコマンドは全て、インストゥルメント番号はライン毎に必ず入力、[Mx] をパンニング・コラムに入力、数値はエフェクト・コラムに入力、というルールがあります。

わかりにくいと思うので、例を挙げます。

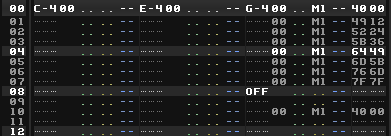

ピッチベンド

パンニング・コラムに [M1] を入力して、エフェクト・コラムに数値を入力します。

コード入力の場合は、図のように一番右端の音に対してピッチベンドを入力します。

インストゥルメント番号(ここでは [00] )は必ず全てのラインで指定してください。

また、ピッチベンドの場合、ノート・オフの後に [4000] という数値(ピッチベンドのニュートラル値)を入れておいてください。

そうしないとベンドが効きっぱなしになってしまいます。

このように、MIDIコントロール信号(ピッチベンド、チャンネル・プレッシャー、コントロール・チェンジ、プログラム・チェンジ)に関してはエフェクト・コマンド入力はややこしいので、"*Instr. MIDI Control" というデバイスを使ってオートメーションさせた方が簡単かもしれません。

このように、MIDIコントロール信号(ピッチベンド、チャンネル・プレッシャー、コントロール・チェンジ、プログラム・チェンジ)に関してはエフェクト・コマンド入力はややこしいので、"*Instr. MIDI Control" というデバイスを使ってオートメーションさせた方が簡単かもしれません。

このデバイスはエフェクターと同じ様に使えるのものなので、エフェクターの扱い方とオートメーションの扱い方のページを参照してください。

関連ページ

トップへ戻る