インストゥルメント・エディター

「インストゥルメント・エディター」とは何かと言いますと、Renoiseの画面左上にある [Sampler] [Plugin] [MIDI] の3タブと、

それら全てと連携して使える [フレーズ・エディター画面] をひとまとめにした総称です。

つまり、曲作りに使うインストゥルメント(楽器)を設定する画面をここにまとめてあるという事ですね。

それら個々の項目に関しては、個別の解説ページを設けましたので、そちらを参照してください。

このページでは、それらの画面の共通項目について解説します。

デタッチ(別窓表示)

実はこの [Sampler] [Plugin] [MIDI] の3タブのエリアは、別窓化して独立表示させる事が出来ます。

これら3つのタブの内のどれか一つを開いてから、右上辺り、スコープ・ボタンの左横を見てください。

そこに下図の様な「デタッチ・ボタン」が出現しますので、それをクリックすると別窓表示になります。

もしくは、メインメニューの "View" >> "Detach Instrument Editor" をクリックしても別窓表示に出来ます。

これは元々、2台目のディスプレイにインストゥルメント・エディターを表示させる為の機能で、別窓化してからセカンド・ディスプレイまでドラッグで動かせます。

その動かした位置は記憶されているので、次回起動時には最初から2画面表示になります。

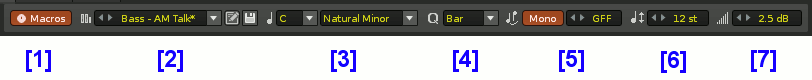

インストゥルメントのグローバル・オプション

[1]: マクロ

この機能だけはサンプラー画面でしか使えません。(詳しくはサンプラー解説の「マクロ・コントロール」を参照してください。)

[2]: プリセット・ブラウザ

ここで Renoise インストゥルメント(XRNI)のプリセットを呼び出し・保存出来ます。

(詳しくはプリセット・ブラウザの解説ページを参照してください。)

[3]: 演奏スケール・セレクター

左側がスケールのキー指定(MIDI-CC "14" で操作可能)、右側がスケール指定(MIDI-CC "15" で操作可能)です。

ハーモニック・スケールを指定して、そのスケールに含まれる音だけを鳴らす機能で、ハーモニック・マイナーや、もっとエキゾチックなスケールもリストから選べます。

もしそのスケールに含まれない音を弾いても、スケールに含まれる音へと自動的に矯正されます。

つまり、例えば指一本で複雑なフレーズをトリガーして演奏しているような時でも、音を(音楽的に)外す事が無くなって便利です。

[4]: トリガー・クオンタイズ

演奏時(ノートオン信号入力時)の音の長さを、指定なし(None)、ライン数(Line)、拍数(Beat)、小節数(Bar)、から選べます。

例えば Beat を選べば、ほんの一瞬鍵盤をたたいただけでもキッチリ1拍の長さの音が鳴ります。

[5]: モノフォニック入力(Gxx グライド機能)

演奏や録音時の入力信号を単音として扱う機能です。

鍵盤でコードを押さえても単音しか鳴らないので、パターンのコラムを1つに固定したい時には便利です。

ただし、出力信号に関しては効果が無いので、パターンに手動でコードを入力して再生すれば複数の音が同時に鳴ります。

その辺り、ソフトシンセ等のモノ機能とは少し意味が違うので気を付けてください。

[Mono] ボタンの右側の数値ボックスがありますが、これは サンプル・グライド・コマンド "Gxx" を設定する場所です

(ですから、プラグインや MIDI インストゥルメントには効果がありません)。

ある鍵盤から別の鍵盤へ移動する時に、少し音が重なるように弾く事で、音と音が滑らかにグライドします。

このグライド値を設定しておくと、パターン・エディターへのリアルタイム入力時に "Gxx" コマンドが自動的にエフェクト・コラムに付加されます。

(逆に言うと、ステップ入力では効果が発揮されません。)

ちなみにこの "Gxx" の数値次第で、モジュレーション画面のエンベロープ進行の仕方が変わります。

[Off] :グライド無効、エンベロープはノートオン毎にリトリガーされます。

[Gxx] :グライド継続中はエンベロープ進行もリトリガーされずに流れて行きます。

[GFF] :グライド無効、エンベロープ進行はリトリガーされずに流れて行きます。

グライド効果については別の方法がありますので、「ポルタメントについて」のページも参考にしてください。

[6]: グローバル・トランスポーズ(移調)

半音単位で音程が変更出来ます。12stで1オクターブ上がります。

[7]: グローバル・ボリューム調整

サンプルとプラグイン・インストゥルメントの音量を調整出来ます。(MIDI-CC "7" で操作可能)

これらのグローバル設定は、インストゥルメント・プロパティ画面でも扱う事が出来ます。

これらのグローバル設定は、インストゥルメント・プロパティ画面でも扱う事が出来ます。

関連ページ

トップへ戻る