MIDIマッピング

Renoiseのインターフェイス上にあるほとんどのボタンやスライダーは、外部MIDIコントローラーから操作出来ます。

外部MIDIコントローラーの接続設定は環境設定パネルのMIDI欄を参照してください。

基本的なMIDIマッピング

MIDIマッピング・パネルを開く

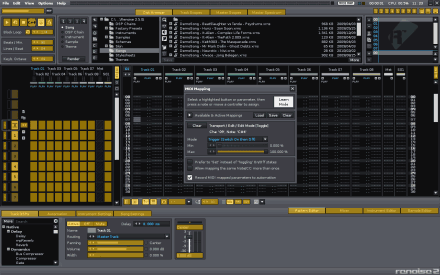

画面右上にある "MIDI MAP ボタン"( )をオンにするとMIDIマッピング・パネルが開きます。

メイン・メニューの "Options"欄、"MIDI Mapping..." を選択しても、MIDIマッピング・パネルを開く事ができます。

)をオンにするとMIDIマッピング・パネルが開きます。

メイン・メニューの "Options"欄、"MIDI Mapping..." を選択しても、MIDIマッピング・パネルを開く事ができます。

色が変わったボタンは全てMIDIマッピング可能です。

MIDIマッピングの手順

まず、上で説明したようにMIDIマッピング・パネルを開きます。

すると、マッピング可能なボタンやスライダーの色が変わります。

マッピングしたいボタンやスライダーをクリックします。

お使いのMIDIコントローラーのツマミを回します(ボタンや鍵盤キーも使えます)。

最後にモード切替ボタン( )でテスト・モードに変更します(又はMIDIマッピング・パネルを閉じる)。これで、スライダーがコントロール出来るはずです。

)でテスト・モードに変更します(又はMIDIマッピング・パネルを閉じる)。これで、スライダーがコントロール出来るはずです。

基本的にはこれだけです。簡単でしょ?

MIDIマッピングを解除したい場合:

MIDIマッピング・パネルを開きます。

Renoise画面上のMIDIマッピングを解除したいボタン又はスライダーをクリックします。

パラメーター名が表示されている左側にあるクリアー・ボタン( )をクリックします。これで個別のマッピングを解除できます。

)をクリックします。これで個別のマッピングを解除できます。

MIDIマッピングを全て解除したい場合は、[Load][Save]ボタンの右横にあるクリアー・ボタンをクリックしてください。

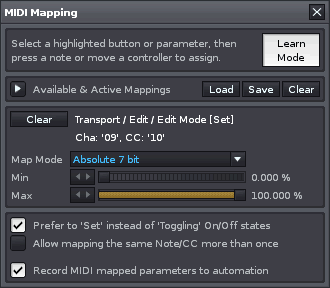

各部の説明

|

モード切替ボタン

ラーン・モードでMIDIマッピングを設定し、テスト・モードで実際にMIDIコンを動かして動作を確認します。

|

|

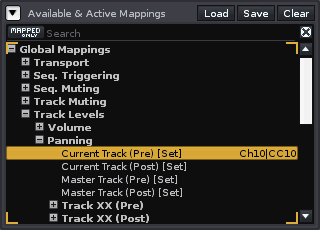

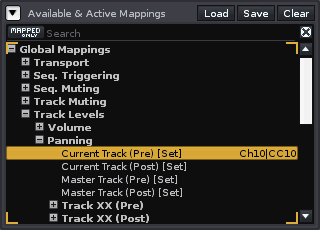

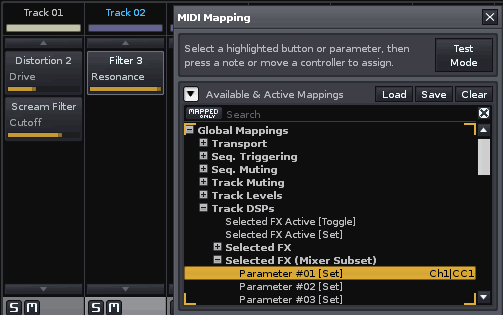

Avaiable & Active Mappings

三角ボタンをクリックすると、MIDIマッピング可能な(又は既に設定済みの)パラメーターのリストが表示されます。

ロード、セーブ・ボタン

設定したMIDIマッピングは曲ごとに保存される為、新しい曲をロードすると再度マッピングを設定しなおす必要があります。

ただし、これらのボタンを使えばMIDIマッピング設定を ".xrnm ファイル" として個別に保存する事ができます。クリアー・ボタン

ここにあるクリアー・ボタンは、現在の曲に設定したMIDIマッピングを "全て" 解除したい時に使います。

|

|

-

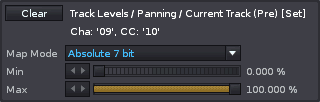

このクリアー・ボタン(

)は、各パラメーターに設定した個別のMIDIマッピングを解除する為のものです。

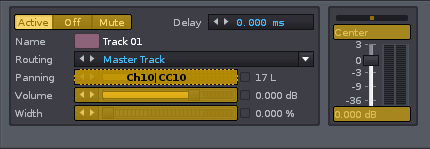

その横に、選択したパラメーター名、お使いのMIDIコントローラーから送信されているMIDIチャンネル、MIDIコントロール信号名が表示されます。 )は、各パラメーターに設定した個別のMIDIマッピングを解除する為のものです。

その横に、選択したパラメーター名、お使いのMIDIコントローラーから送信されているMIDIチャンネル、MIDIコントロール信号名が表示されます。

Map Mode

基本的には、MIDIコントローラーのツマミを回せば、Renoiseが最適なモードを(ある程度)自動で設定してくれます。

ツマミやCCモードのボタンを使った場合:

- Absolute 7bit・・・000 から 127 のコントロール・チェンジ値を絶対的な数値として扱います。

- Relative signed bit・・・増加区間 [065 - 127], 減少区間 [001 - 063]

- Relative signed bit 2・・・増加区間 [001 - 063], 減少区間 [065 - 127]

- Relative bin offset・・・増加区間 [065 - 127], 減少区間 [063 - 000]

- Relative two's comp・・・増加区間 [001 - 064], 減少区間 [127 - 065]

("Absolute"は絶対的、"Relative"は相対的という意味。恐らくツマミのタイプによってモードが変わるんだと思います。)

鍵盤キーを使った場合:

- Trigger (Switch On then Off)・・・ノート・オフ信号を無視する。(一回押してオン、二回押してオフ)

- Gate (Switch On and Off)・・・スイッチ・オン/オフ切り替え。(押さえてオン、離してオフ)

- Value (Use Velocity)・・・ベロシティ値をパラメーター値として使用。(強く叩いてオン、弱く叩いてオフ)

Min

MIDIコントローラーのツマミを最低レベル(左いっぱい)まで回した時の、Renoise のスライダーの位置を設定します。

普通は初期設定のままでいいんですが、スライダーの動く範囲を制限したい場合に設定します。Max

MIDIコントローラーのツマミを最高レベル(右いっぱい)まで回した時の、Renoise のスライダーの位置を設定します。

普通は初期設定のままでいいんですが、スライダーの動く範囲を制限したい場合に設定します。

|

|

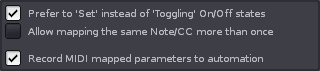

Prefer to 'Set' instead of 'Toggling' On/Off states

「[Toggle] の代わりに [Set] を選ぶ」という意味。

ここにチェックを入れると [Set] が、チェックを外すと [Toggle] が優先的に割り振られます。

[Set] か [Toggle] かは上の "Avaiable & Active Mappings" 欄で個別に設定出来ますが、このオプションでどちらを優先するかを設定しておくとマッピングが簡単になります。

下で説明している "[Trigger], [Toggle], [Set] の違い" も参照してください。Allow mapping the same note/CC more than once

これはMIDIコントローラーの1つのツマミ(又は鍵盤キー)に対して、Renoise画面上の複数のボタンやスライダーをMIDIマッピングできるようにするオプションです。

例えばMIDIコンの1つのツマミを動かすと、フィルターのカットオフとレゾナンスが同時に動かせるように設定できます。Record MIDI mapped parameters to automation

ここをオンにすると、エディット・モードがオンの時、MIDIマッピングされたスライダーの動きはオートメーション(又はパターン・エディター)に記録されます。

例えばライブ・パフォーマンス中に、ノート情報はエディットしたいけど、MIDIコンの操作は記録して欲しくない場合等にはオフにするといいでしょう。

|

一歩進んだMIDIマッピング

MIDIマッピング・パネルの "Available & Active Mappings" と書かれた三角ボタンをクリックすると、MIDIマッピング可能なパラメーターのリストがずらりと表示されます。

これらは大きく分けて2つのカテゴリーがあります。「グローバル・マッピング」と「パラメーター・マッピング」です。

このうち、下の方に並んでいる「パラメーター・マッピング」というのは、現在製作中の曲の中でMIDIマッピング出来るパラメーター名をリストアップしたものです。

実際に曲中で使われているトラック名やエフェクター名が表示されるので、それらのパラメーターに "固定されたマッピング" を行う事が出来ます。

それに対して、上の方に並んでいる「グローバル・マッピング」はトランスポート・パネルやシーケンサー操作等の項目がリストアップされます。

その中にはパラメーターの "フレキシブルで動的なマッピング" も含まれます。

少し説明すれば、その自由度や可能性に気付いて頂けると思います。

グローバル・マッピング

Transport

再生/停止、編集モード切替、テンポ変更等、主にコントロール・パネルにある項目に対してのマッピング。

Seq Triggering

パターン・シーケンサー画面の左側にあるパターン・トリガー・アイコン( )をクリックするのと同じ事が出来ます。

)をクリックするのと同じ事が出来ます。

Seq Muting

パターン・マトリックス画面のスロットをミュートする事が出来ます。

Track Muting/Levels

各トラックのミュートやフェーダー操作等、ミキサー的な操作が可能なマッピングです。

例えば "Track 01" のような固有のトラックに対してのマッピングではなく、"Current Track(現在カーソルがあるTrack)" に対してのマッピングが可能です。

つまり、カーソルを動かせば、別のトラックのミュートやフェーダー操作を(マッピングを変更せずに)行う事ができます。Track DSPs

これは "現在画面上で選択しているエフェクター" に対してのマッピングが可能です。

例えば "Selected FX > Parameter #02 [Set]"(今選択しているエフェクターの2つ目のスライダー)に対してマッピングしたとすると、コンプレッサーを選んでいる時は "Ratio" が操作でき、Reverbを選んでいる時は "Room Size" が操作できます。

MIDIコントローラーの限られたツマミやボタンを有効活用できるでしょう。Navigation

上で説明した項目(現在選択しているトラック、エフェクター等)のフォーカスを移動できるマッピングです。

つまり、もはやマウスやキーボードさえ触る必要が無くなるでしょう。GUI

これは単に、Renoiseの画面切り替え(ミキサーやパターン・エディター)の為のマッピングです。

上の青い字で説明した "動的なマッピング" が便利なのですが、その中でも特にお勧めのマッピングがあります。

上の青い字で説明した "動的なマッピング" が便利なのですが、その中でも特にお勧めのマッピングがあります。

"Global Mappings/Track DSPs/Selected FX (Mixer Subset)/Parameter #XX" というマッピングで、これはミキサー画面のエフェクター・ミニボックス内で表示されるスライダーに対する "動的なマッピング" が可能です。

エフェクター・ミニボックス内でのスライダーの表示は右クリック・メニューの "Show Sliders" 欄でカスタマイズ可能なので、必要なスライダーだけに動的マッピングを施せます。

下の図では、Distortion 2、Scream Filter、Filter 3、の各ミニボックスにカーソルを動かせば、そこに表示されているスライダーを動かせるようになります。

[Trigger], [Toggle], [Set] の違い

マッピングのリストを見ていると、同じパラメーター名なのに最後の部分だけが [Trigger], [Toggle], [Set] の様に違っている事に気付くでしょう。

これらに関して説明します。

[Trigger]:MIDIコントローラーからMIDIメッセージ信号が送られた時、そこに含まれる数値等は無視して、Renoise 内で何かの動作のきっかけを作るだけの設定。

例えば "再生"、"停止" など一回押すだけの操作。

[Toggle]:Trigger と同様にMIDIメッセージに含まれる数値等は無視して、オンからオフ、またはオフからオン、という動作の切り替えだけをする設定。

[Set]:オンかオフかの状態を認識する設定。MIDIメッセージに "0"(または64より小さい数値)が含まれる場合、Renoise 内ではオフとして認識され、"127"(または64より大きい数値)が含まれる場合、Renoise 内ではオンと認識されます。

世の中に存在するMIDIコントローラーには様々なタイプのボタンを持つものがあり、その動作の仕方も違います。

以下に代表的な3つのタイプの例を挙げてみましょう。

A) タイプ

ボタンを押した時:"127"(または64より大きい数値)が送信される。

ボタンを離した時:"0"(または64より小さい数値)が送信される。

再度ボタンを押す:"127"(または64より大きい数値)が送信される。

再度ボタンを離す:"0"(または64より小さい数値)が送信される。

B) タイプ(LEDのオン/オフ・ランプが付いたようなタイプ)

ボタンを押した時:"127"(または64より大きい数値)が送信される。

ボタンを離した時:何も送信されない。

再度ボタンを押す:"0"(または64より小さい数値)が送信される。

再度ボタンを離す:何も送信されない。

C) タイプ

ボタンを押した時:"127"(または64より大きい数値)が送信される。

ボタンを離した時:何も送信されない。

再度ボタンを押す:"127"(または64より大きい数値)が送信される。

再度ボタンを離す:何も送信されない。

これら動作の仕方の違う個々のボタンに対応出来るようにするため、[Trigger], [Toggle], [Set] という設定があります。

例えばエディット・モードを操作したい場合:

もし、お使いのコントローラーがどのタイプのボタンを持っているかわからない時は、一度両方のモードを試してみて、思った挙動が得られる方を設定してください。

そのコントローラーに関しては、恐らく他のボタンも同じタイプでしょう。

また、MIDIマッピング・パネル上の "Prefer to 'Set' instead of 'Toggling' On/Off states" オプションで、チェックを外すと [Toggle]が、チェックを入れると [Set] が、優先的に選択されるようになります。

ですから、ご自分のコントローラーがどのタイプかわかったら、ここの設定をしておくと "Available And Active Mappings" 欄を開かなくても自動で [Toggle] か [Set] かを選んでくれるので便利です。

MIDIマッピングの設定は曲毎にセーブされます。

また、MIDIマッピング・パネルのロード/セーブ・ボタンを使って、マッピング設定を .xrnm というファイルとして保存/共有する事も可能です。

MIDIマッピングの設定は曲毎にセーブされます。

また、MIDIマッピング・パネルのロード/セーブ・ボタンを使って、マッピング設定を .xrnm というファイルとして保存/共有する事も可能です。

さらに、MIDIマッピング設定済みの曲をテンプレート・ソングとしてセーブしておくと、新しく曲を作る時に同じMIDIマッピングが使用できて便利です。

トップへ戻る