Renoise内蔵エフェクター

Renoiseは現在、22個の内蔵エフェクトを持っています。それらはノーマル・トラック、センド・トラック、マスター・トラックに掛ける事が出来ます。

ここでは各エフェクターのパラメーターについて説明していますが、エフェクターは奥が深いです。

とにかく実際にスライダーを動かして音の変化を実感してください。

ディレイ系

|

ダイナミクス系

|

フィルター・EQ

|

モジュレーション系

|

シェイプ系

|

その他のツール

|

| 注)古いバージョンのエフェクター(Filter, Gate, Distortion, mpReverb等)は、そのバージョンのRenoiseで作った曲やDSPチェインをロードした場合のみ現れます。

|

ディレイ系

反響音をシュミレートして、空間の奥行きや広がりを演出するエフェクト。

Delay

Delay

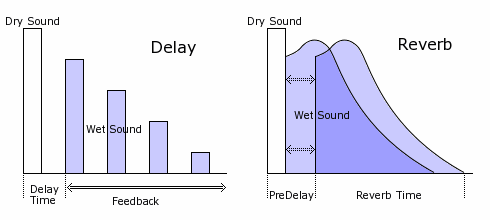

Delay は、サンプルに"やまびこ"のようなエコー音を加えます。

サンプルが初めて鳴った時と、そのエコー音が鳴り始めるまでの時間差を左右別々に設定します。

フィードバックでエコーの回数(余韻の長さ)を調整します。

またLine Sync ボタンをオンにすると、自動的にパターン・ラインと同期する間隔でエコー音が鳴ってくれます。

この機能は、BPMやSpeed値を変更しても追従してくれるので便利です。

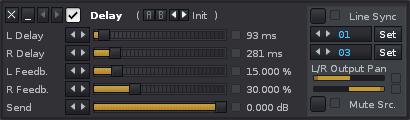

L Delay

左チャンネルのディレイ(ミリ秒)。"Set"ボタンを押すと、パターン・ライン数に同期するように秒数を自動計算して設定してくれます。R Delay

右チャンネルのディレイ(ミリ秒)。"Set"ボタンを押すと、パターン・ライン数に同期するように秒数を自動計算して設定してくれます。L Feedback

左チャンネルのディレイ音の回数調整(エコー音がフェード・アウトするまでのリリース長の設定)。R Feedback

右チャンネルのディレイ音の回数調整(エコー音がフェード・アウトするまでのリリース長の設定)。Send

ディレイ音のボリューム調整。Line Sync

オンにすると、その下で設定するパターン・ライン数にディレイ音が自動的に同期するようになります。L/R output pan

ディレイ信号のパンを左右独立して設定出来ます。Mute Source

オンにすると原音をミュートします(エコー音だけ聴こえる)。

mpReverb 2

mpReverb 2

mpReverb 2 は、ノーマルのリバーブよりもさらに細かく質の高い空間演出をしたい時に使います。

大聖堂・コンサートホール・小さい部屋・ステージ等、様々な空間をシュミレートできます。

またプリディレイやパンも設定出来るので、原音とリバーブ音を完全に切り離した、現実にはありえない反響音も作り出せるでしょう。

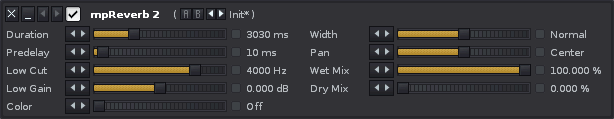

Duration

リバーブ音の持続時間(ミリ秒)。Predelay

原音が鳴ってからリバーブ音が鳴り始めるまでの時間の設定(ミリ秒)。Low cut

リバーブ音をロー・カットする周波数帯域。Low Gain

"Low Cut"で設定した周波数より下の帯域をブーストまたは削る量。Color

リバーブ音に掛けるハイ・カットとダンプの調整。右へ振るほどクッキリします。Pan

リバーブ音の左右の定位。Width

リバーブ音のステレオの広がり具合。Wet mix

リバーブ音の出力調整。Dry mix

原音の出力調整。

Reverb

Reverb

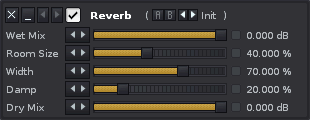

Reverb は、原音にリバーブ(反響)音を付加し、物理的な部屋の境界線に縛られることなく、空間の広がりや奥行き感を演出するエフェクトです。密度の濃いディレイのようなものです。

Wet Mix

リバーブ音の出力調整。Room size

仮想空間の広がり具合。Width

リバーブ音のステレオの広がり具合。 0 = モノ, 100 = フル・ステレオ Damp

リバーブ音の高い周波数帯域をカットする量の調整。(反響音が壁に吸収される効果の演出)Dry mix

原音の出力調整。

ダイナミクス系

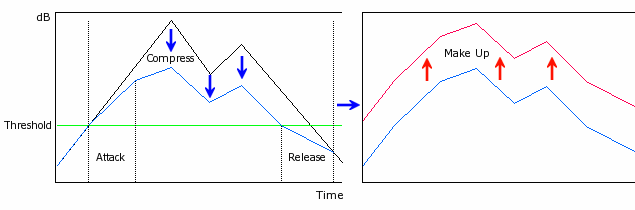

ダイナミック・プロセッサー(コンプレッサー/リミッター)は、指定した音量レベル(スレッショルド)を越えた音のピーク部分を、ある程度抑制したりまたは制限したりする為に使われます。

コンプレッサーは指定したレベルを超えた音のピーク部分に対して、設定した割合(レシオ)で圧縮を掛けます。

リミッターはコンプレッサーの圧縮比率(レシオ)を最も強力にしたものです。

コンプレッサー/リミッターを使って音量のピーク部分に圧縮を掛けておけば、単純に波形をノーマライズするよりも、サウンド・ファイルの平均的音量を数dB大きくする事が出来ます。

単純なノーマライズだけでは、余ったヘッドルーム分・音量を上げるだけなので、サウンド・ファイル内での最大ピーク部分が限界点に接すればそれ以上は大きく出来ません。

その最大ピーク部分をコンプレッサーで少し均しておけば、さらに全体の音量を上げる余地が稼げるという事です。

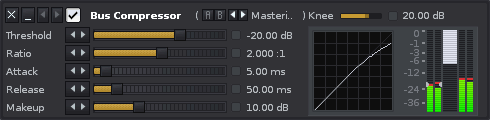

Bus Compressor

Bus Compressor

Bus Compressor は、フィード・フォワードとフィード・バック(Peak vs RMS)の複合型コンプレッサーです。

瞬発的なピークはフィード・フォワード・アルゴリズムで処理され、コンスタントな信号はフィード・バック・アルゴリズムで処理されます。

それぞれの圧縮処理が最適な場所で使われるようになっています。名前からも想像できますが、"ノーマル"のコンプレッサーと比べると、センド・トラックやマスター・トラックで包括的なステレオ信号の音圧を整えるのに適しているでしょう。

Threshold

スレッショルド(しきい)値。このレベルを超えた音のピークに対して、下で設定する割合で圧縮が掛かります。Ratio

圧縮比率(圧縮の強さ)・レシオ値。1.000:1(圧縮なし)〜20.000:1(強い圧縮)Attack

ピーク音がスレッショルド値を越えてから、圧縮が完全に掛かるまでの時間(ミリ秒)を設定します。Release

ピーク音がスレッショルド値以下に戻ってから、圧縮の効力が完全に無くなるまでの時間(ミリ秒)を設定します。Makeup

ピーク音を圧縮後、全体的な音量をどれだけ持ち上げるかを設定します。Knee

スレッショルド地点の圧縮の掛かり具合のカーブを設定します。大きくするほどソフトなカーブになります。

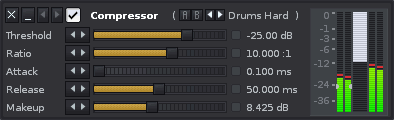

Compressor

Compressor

Compressor は、標準的なコンプレッサー/リミッターです。

基本的にはどんな場所でも使えますが、リズム楽器のタイト感・パンチ感の演出や、各トラックでの積極的なダイナミクス調整に役立つと思います。

Threshold

スレッショルド(しきい)値。このレベルを超えた音のピークに対して、下で設定する割合で圧縮が掛かります。Ratio

圧縮比率(圧縮の強さ)・レシオ値。

このデバイスをリミッターとして使いたい場合は、このRatio スライダーを右に振り切ってください。そうすると右側に"LIMIT"と表示されます。Attack

ピーク音がスレッショルド値を越えてから、圧縮が完全に掛かるまでの時間(ミリ秒)を設定します。Release

ピーク音がスレッショルド値以下に戻ってから、圧縮の効力が完全に無くなるまでの時間(ミリ秒)を設定します。Post Gain

ピーク音を圧縮後、全体的な音量をどれだけ持ち上げるかを設定します。

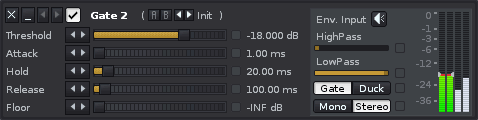

Gate 2

Gate 2

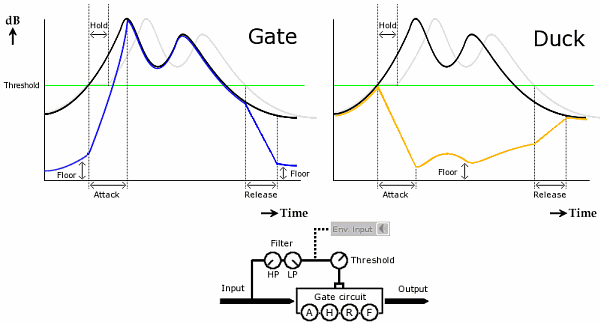

Gate 2 は、インプット・フィルターとダック・モードを持つゲート・エフェクターです。

入力信号(key音)がある程度の音量(スレッショルド値)以下になると、本流の信号(出音)はほとんどカットされてしまいます。

必要の無い低レベル・ノイズをカットしたり、リズム音の区切りを強調してタイト感を調整したい時などに使います。

スレッショルドを高い音量に設定すればするほど、サンプルの音量はそのレベルに接触する回数が多くなり、音が頻繁にカットされるようになります。

そして、アタック、ホールド、リリースの設定値に従って、出音のカット処理が行われます。

Threshold

スレッショルド値。ゲート・エフェクトが動作を始めるきっかけとなる音量レベルの設定。Attack

入力信号がスレッショルド・レベル以上になった時に、どれだけ素早く音が鳴る(ゲートが開く)かを設定します。ごく短いフェード・イン。Hold

入力信号がスレッショルド・レベル以上になった時、入力信号を一時的にホールドする時間を設定します。これは結果的にリリースの始まるポイントを遅らせる時間の設定とも言えます。Release

入力信号がスレッショルド・レベル以下になった時、ゲート・エフェクトによって信号が完全にカットされる(ゲートが閉じる)までの時間を設定します。ごく短いフェード・アウト。Floor

ゲートが完全に閉じた時、全く音を通さないのか、ある程度音を通すのかを設定します。左いっぱいにすると音は完全にカットされ、右いっぱいにするとゲート・エフェクトは働きません。少しは音を通さないとブツブツ切れる不自然さが出てしまいます。

Env. Input

Envelope Input (Key Input)ボタン。オンにするとフィルタリングした入力音(keyとなる音)が聴けます。そのkey音に反応してゲート・エフェクトが動作し、本流の信号(出音)にエフェクトが掛かります。このボタンは、入力音を聴きたい時(フィルタリング調整する時)以外はオフにしておきます。HighPass

(key音に掛けられる)ハイパス・フィルター。出音には掛かりません。LowPass

(key音に掛けられる)ローパス・フィルター。出音には掛かりません。Duck

Gate とは逆の動作。スレッショルド以上の音が入ってきた時に、音をカットするモード。Mono/Stereo

これはオーディオ出力がモノになるという意味ではなく、入力音をモノとして扱う(L, R 信号をミックスして読み取るのでエンベロープは1つ)か、ステレオとして扱う(L, R 信号を独立して読み取るのでエンベロープは左右別々)かを切り替えるスイッチです。

注)Gate 2 は、設置されたトラックから入力される音自体をkey音として扱います。key音を他のトラックから入力する、いわゆる"サイドチェイン"は Gate 2 では出来ません。

サイドチェイン目的には "*Signal Follower Device" を使ってください。

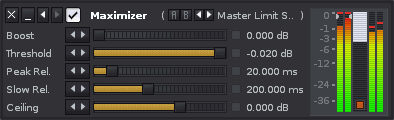

Maximizer

Maximizer

Maximizer は、全体的なサウンドを大きくパンチのあるものに簡単に出来るコンプレッサー・リミッターです。

オーディオ信号をクリップさせる事なくブーストさせる事が可能です("Ceiling[上限]値"次第ですが)。

また、マスタートラックの最後に挿入すれば、シンプルなピーク・リミッターとして使えます。

ただし、スレッショルドを超えた信号は強力に圧縮されてしまうので、スレッショルド値の下げ過ぎには注意が必要です。

このマキシマイザーには2つのリリース設定があって、初期のリリース時間(Peak)と後期のリリース時間(Slow)を設定して、リリースのエンベロープを繊細に調整出来るようになっています。

2つのメーターの間にあるPeak LEDはピークのコンプレッションが作動している間点灯し、その上のメーターでリミッティングの量とPeak→Slowのリリースの動きを確認出来ます。

Boost

スレッショルドで検知される前に信号をブーストさせる事が出来るパラメーター。インプット・ゲイン。Threshold

入力信号をリミッティングし始める音量レベルの設定。Peak Rel.

ピークのコンプレッションのリリース時間。(初期リリース)Slow Rel.

緩やかな(ピークではない)コンプレッションのリリース時間。(後期リリース)Ceilling

リミッティング後の信号レベルを調整出来るパラメーター。アウトプット・レベル。

フィルター・イコライザー

基本的には、様々な音をミックスする時、音同士が干渉し過ぎないように必要の無い周波数帯をカットしたり、特定の周波数帯だけ強調したりする為に使われます。

古いラジオのようなエフェクト音も作れますし、質の悪いサンプルからジリジリしたノイズを取り除く事も出来ます。

さらに積極的な使い方として、フィルターのカットオフとレゾナンスを駆使したスウィープ音は定番でしょう。

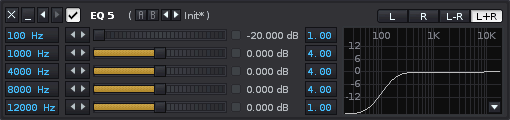

EQ 5

EQ 5

EQ 5は、5バンドのパラメトリック・イコライザーです。

パネル上で設定した5つの帯域の音を持ち上げたり削ったり出来ます。

周波数は変更可能(スライダーの左側)で、ピーク幅(Q)の変更も可能(スライダーの右側)です。

右端の下向きの三角ボタンで、グラフのスケールも変更可能です。

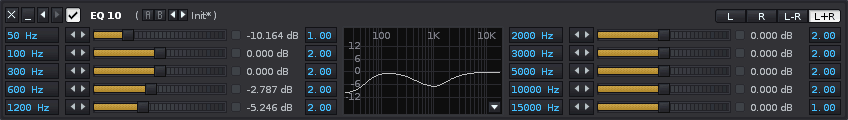

EQ 10

EQ 10

EQ 10 は、10バンドのパラメトリック・イコライザーです。

パネル上で設定した10個の帯域の音を持ち上げたり削ったり出来ます。EQ 5 よりも、さらに精密な調整がしたい時はこちらが便利です。

周波数は変更可能(スライダーの左側)で、ピーク幅(Q)の変更も可能(スライダーの右側)です。

右端の下向きの三角ボタンで、グラフのスケールも変更可能です。

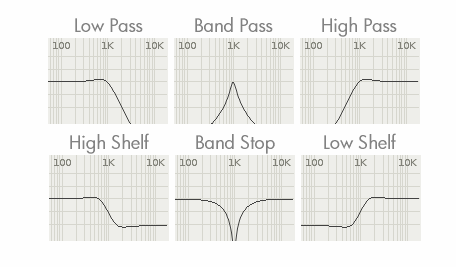

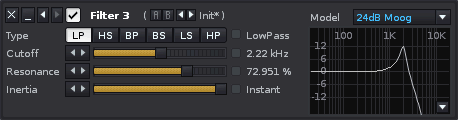

Filter 3

Filter 3

Filter 3 は、非常に幅広い帯域にフィルター処理を行う事が出来ます。

"Type"欄の6つのボタンはフィルターのタイプを表しています。

[ LP ]

Low Pass フィルター。カットオフ値より下の周波数帯域はそのまま通し、上の周波数帯域をカットします。[ HS ]

High Shelf フィルター。カットオフ値より下の周波数帯域はそのまま通し、上の周波数帯域の音量を抑えます。[ BP ]

Band Pass フィルター。特定の周波数帯域だけ音を通過させ、他はカットします。[ BS ]

Band Stop (Band Reject) フィルター。特定の周波数帯域だけ音を遮断し、他は通します。[ LS ]

Low Shelf フィルター。カットオフ値より上の周波数帯域はそのまま通し、下の周波数帯域の音量を抑えます。[ HP ]

High Pass フィルター。カットオフ値より上の周波数帯域はそのまま通し、下の周波数帯域をカットします。

これらの各フィルターには4つのモデルがあります。

- 24dB Biquad filter (standard)

- 24dB Moog filter emulation

- 4 stage Butterworth filter

- 8 stage Butterworth filter

Cutoff / Freq.

カットオフ。現在選択しているフィルターのカットオフ周波数の設定。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)Reso / Q

レゾナンス。"Cutoff"で設定した周波数帯を強調してクセのある音にします。このスライダーは設定次第で耳をつんざくような効果音を発します。ですから、このスライダーを動かす時はボリュームを下げておいてください。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)Inertia

直訳は慣性・惰性。カットオフが、ある周波数から他の周波数へスライドする時のスピードを設定します。これは説明が難しいので、以下の2つの例を聞き比べてみてください。

■ 2×2 Pole ローパス・フィルターのカットオフをオートメーションさせたハイハット・トラック。Inertiaは0%に設定。(Inertia_low.mp3)

■ 2×2 Pole ローパス・フィルターのカットオフをオートメーションさせたハイハット・トラック。Inertiaは100%に設定。(Inertia_high.mp3)

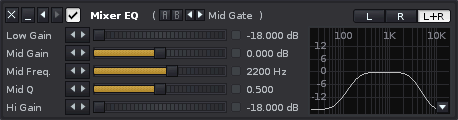

Mixer EQ

Mixer EQ

Mixer EQ は、ハード・ミキサーの各トラックによく付いているような3バンドのイコライザーです。

Mid のパラメーターだけが、Freq(周波数)とQ(ピーク幅)の調節が出来ます。

右端の下向きの三角ボタンで、グラフのスケールも変更可能です。

モジュレーション系

音にうねりを加えるエフェクト。"原音"に対して、"原音を周期的に変化させた音"をミックスして音にうねりを発生させるという原理は同じです。

基本的には、ある程度の持続音に掛けないと効果がわかりにくいものです。

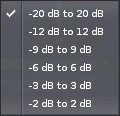

Chorus

Chorus

Chorus は、その名の通り、幾つかの音を重ねたようなコーラス感を与えるエフェクト。

原音に対してごく短いディレイ音を加えて、そのディレイ・タイムを周期的に変える事で音に厚みが加わります。

定位感は薄まりますが、音に滑らかさや爽快な広がり感を与えてくれます。

Rate

エフェクト音のディレイ・タイムを周期的に変えるLFOの速さ。Depth

エフェクト音のディレイ・タイムを周期的に変えるLFOの幅。広がり感の大きさ。Feedback

エフェクト音が再び入力信号に注ぎ込まれるフィードバックの量。Delay

原音とエフェクト音のタイミングの差を調整する。Dry/Wet

出力音のドライ音・エフェクト音の割合の設定。Phase

左右のチャンネル間の位相のずれ具合。左右の揺れのタイミングがずれてステレオ感が強調されます。Filter type selection

エフェクト音に掛けるフィルター・タイプの選択。Filter Freq.

フィルターの周波数帯。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)Filter Reso.

エフェクト音に発生させるレゾナンスの量。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)

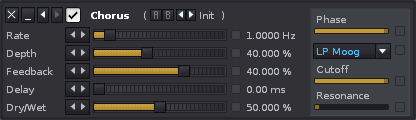

Flanger

Flanger

Flanger は、原音に対してごく短いディレイ音を加えて、そのディレイ・タイムを周期的に変え、さらにフィードバックを加える事で癖のあるうねり感を生み出すエフェクト。

コーラスと仕組みは似ていますが、フランジャーの方がよりうねり感を強調した音作りに使われます。

特にディストーション→フランジャーの組み合わせで作る、強烈なジェット・サウンドが有名です。

Amount

周波数変調の量。この値が0(真ん中)の時、うねりは発生しません。左右どちらかに振ってください。Rate

エフェクト音に掛かるLFO(うねり)の速さ。 Amplitude

うねり感の増幅度?。Rate値を0にして、ここを手動(またはオートメーション)で動かしても面白いでしょう。Feedback

フィードバック量の調整。この値を上げた方がうねり感が強調されますが、上げ過ぎに注意。Delay

原音とエフェクト音のタイミングの差の調整。短く設定するほど"ジェット感"がクッキリと出ます。Phase

左右のチャンネル間の位相のずれ具合。左右の揺れのタイミングがずれてステレオ感が強調されます。Filter type selection

エフェクト音に掛けるフィルター・タイプの選択。Filter Freq.

フィルターの周波数帯。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)Filter Reso.

エフェクト音に発生させるレゾナンスの量。(ここのパラメーターは選んだフィルタータイプによって変化します)

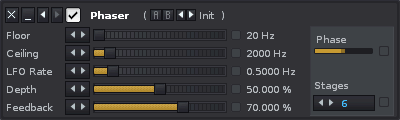

Phaser

Phaser

Phaser は、元々はロータリー・スピーカーのような効果を狙ったものですが、現在はもっと独特のうねり感を演出するエフェクトとして知られています。

原音から位相を変化させたエフェクト音を発生させ、それを原音とミックスする事によって特定周波数で位相キャンセルが生じて極端な音の谷間が幾つか発生します。

そのノッチ(音の谷間)が複数あるものをコム・フィルター(くし状のフィルター)と呼び、コム・フィルターの周波数を周期的に変動させる事で音にうねり感を生み出します。

Floor

揺れ(コム・フィルタがスウィープする周波数)の下限。Ceiling

揺れ(コム・フィルタがスウィープする周波数)の上限。LFO Rate

エフェクト音に掛かるLFO(うねり)の速さ。Depth

LFO(うねり)の幅。Feedback

フィードバック量の調整。この値を上げた方がうねり感が強調されますが、上げ過ぎに注意。Phase

左右のチャンネル間の位相のずれ具合。左右の揺れのタイミングがずれてステレオ感が強調されます。Stages

ステージ数(1〜24)。ステージ数が多いほど、フィルターのノッチの数が増える(レベル・メーターが小刻みに震えるようになる)。

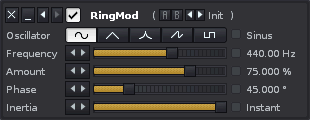

RingMod

RingMod

「リング・モジュレーター」という名前なのでモジュレーション系には違いないのですが、その仕組みや用途は少し違います。

Chorus, Flanger, Phaser の3つのモジュレーション系エフェクトは、原音にエフェクト音をミックスする"足し算"であるという点で非常に原理が似ています。

それに対して、リング・モジュレーションとは2つの波形の"掛け算"です。

原音に別のオシレーター波形を掛け合わせて元々の波形にはない周波数成分を合成する事で歪んだ金属的な音を生み出せます。

Ocillator

掛け合わせる波形のタイプ選択。Frequency

掛け合わせる波形の周波数設定。Amount

掛け合わせる量(比率)の調整。Phase

掛け合わせる波形の位相の設定。Inertia

慣性? (掛け合わせる反応の素早さ? すみません。よくわからない。)

シェイプ系

基本的には音を意図的に歪ませて味わいを加えるエフェクトです。

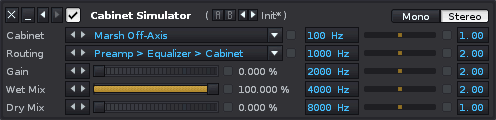

Cabinet Simulator

Cabinet Simulator

18のキャビネット・モデルと味のあるチューブ、EQからなるシンプルなギター&ベースアンプ・シュミレーター。

さすがにこのデバイスだけでは市販されているアンプ・シュミレーターのような音は出せませんが、Distortion や Scream Filter 等と併用する事でそれなりの音になります。

ギターやベースに限らず、いろんな音の味付けにお勧めします。

Cabinet

18種類のキャビネット・モデルを選択できます。Routing

プリ・アンプ、EQ、キャビネットのルーティングの順番を選択できます。Gain

チューブの歪みの効き具合を調整。Wet Mix

エフェクト音の出力調整。Dry Mix

原音の出力調整。

Distortion 2

Distortion 2

Distortion 2 は、4つの異なるディストーション・モードと音色調整機能を持ったデバイスです。

ハードなギターサウンドに代表されるような歪んだ音を作り出すエフェクトです。

アンプやドライブ機能のあるデバイスで入力信号を過大に増幅させ、一般的な音量限界を超えて飽和した音の状態です。

ディストーションの波形はピークを削り落としたような形ですが、もっとわずかな歪みは芸術的な形になる事があります。

歪みやフィードバックは、時には素晴らしい効果を発揮するものなのです。

4つのディストーション・タイプを選ぶボタンは、それぞれファズ感やパンチをオーディオに与えてくれるでしょう。

文字で説明するよりも実際にボタンを選んでドライブさせてみた方が、それぞれの歪み方の違いがわかると思います。

Drive

歪み具合の強さ。ここを上げないと音が歪みません。Tone

音の明るさの調整。Wet Mix

エフェクト音の出力調整。Dry Mix

原音の出力調整。

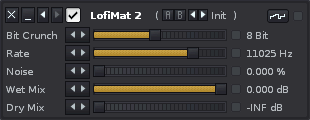

LofiMat 2

LofiMat 2

LofiMat 2 は、あなたのサンプルを懐かしい8ビット・サンプル時代の音に変えてくれるでしょう。

これはドラムの音や声に、またはディストーションと一緒に使うと非常に効果的です。

Bit Crunch

ここで設定したビット幅に合うように、サンプルのビットを何番目か毎に切り詰める。ビットレートを下げるほど音質も下がります。Rate

サンプル波形(サンプリング・レート)のクオリティの調整。Noise

加えるノイズの量。ランダムなノイズを加えて、さらに音質を下げます。Wet mix

エフェクト音の出力調整。Dry mix

原音の出力調整。

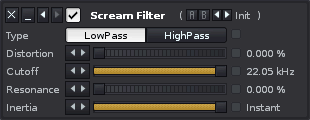

Scream Filter

Scream Filter

以前の Filter 2 に装備されていたディストーション機能を独立させてさらに使いやすくしたエフェクター。いわゆる303っぽい音を作るのにいいかもしれません。

Type

フィルターのタイプをローパス・ハイパスから選べます。Distortion

ディストーションのドライブ値。Cutoff

カットオフ。フィルターのカットオフ周波数の設定。Resonance

レゾナンス。"Cutoff"で設定した周波数帯を強調してクセのある音にします。上げ過ぎに注意してください。Inertia

直訳は慣性・惰性。カットオフが、ある周波数から他の周波数へスライドする時のスピードを設定します。Filter 3 の説明を読んでください。

その他のツール

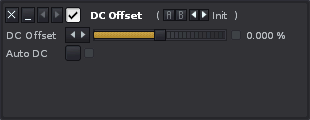

DC Offset

DC Offset

DC Offset は、DCライン(またはフラット・ライン。完全な無音状態を示す線)の上か下に数%波形をずらす事が出来ます。

Master Scopeを見ながらDC Offset スライダーを動かすと、何が起こっているかよくわかります。

このエフェクトは、最大レベルを超えてクリックやヒスノイズを起こしているサンプルのピーク位置を調整することが出来ます。

このような修正が必要なサンプルは大抵、音量やレゾナンスが適正でないままサンプリングされたものです。

この修正は、サンプル・エディターのDC-adjust ボタンを使っても可能です。

このエフェクトは扱いを間違えると、スピーカーにダメージを与える可能性があるので注意してください。

Gainer

Gainer

Gainer は、PRE固定パネルの追加的デバイスです。

PRE固定パネルのボリューム・スライダーよりも遥かに音量を上げられるので、サンプルのボリュームが非常に小さくてサンプル・エディターでは音量を上げきれない時等に役立ちます。

Panning スライダーは、PRE固定パネルの全体的なパン設定に追加してパン調整が出来ます。

PRE固定パネルのパン・スライダーを左右どちらかに振り切って、Gainerのパン・スライダーを動かして音がどうなるか試してみてください。

Inverse ボタンは左右のチャンネルの位相を反転出来ます。

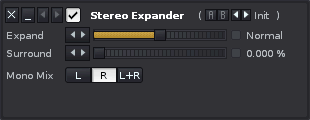

Stereo Expander

Stereo Expander

Stereo Expander は、トラック内で再生されるサンプルの音を広げる事が出来ます。

このエフェクトは、ステレオのサンプル、またはステレオの出力を持った他のDSP/VST エフェクトに対してでないと効果を発揮できません。

常に、音を広げたいエフェクト列の後ろに挿入してください。

またサラウンド・レベルを調整すれば、周囲のオーディオ・フィードの奥行きを変えたり、あなたが望む仮想次元の奥行きに信号を移動させたりする事が出来ます。

関連ページ

トップへ戻る